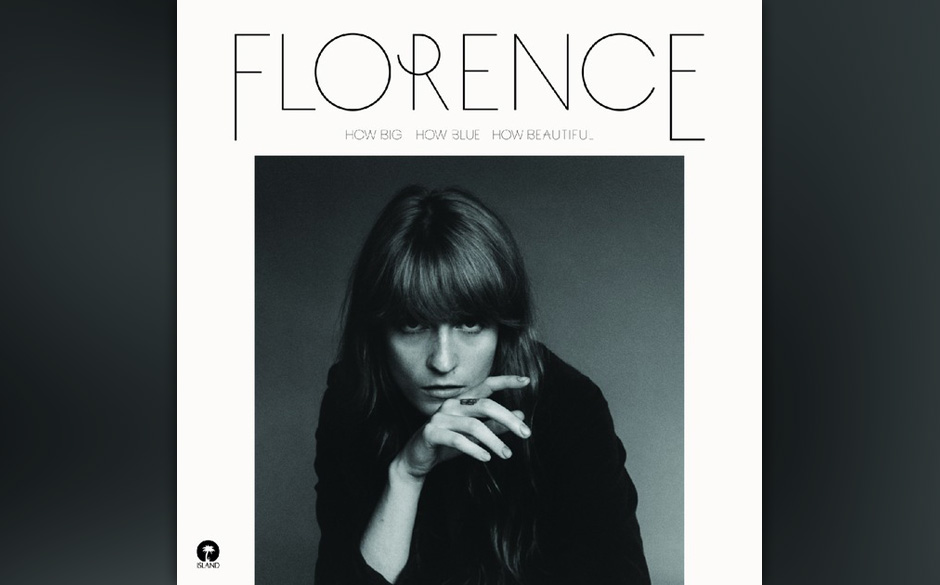

Florence And The Machine

How Big, How Blue, How Beautiful

Island/Universal

Mehr Gitarren und Trompeten, weniger Orchester: Stilikone Florence Welch kreiert noch immer göttlichen Bombast-Pop, der zum Glück den Boden unter den Füßen wiedergefunden hat.

Wasser. Überall Wasser. CEREMONIALS, das zweite Album von Florence & The Machine, war voll von diesem Leben und Tod bringenden Element. Und obwohl der Titel HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL sowie der Opener „Ship To Wreck“ anderes vermuten lassen, soll dem neuen Album weniger Transzendenz und mehr Realitätsbezug innewohnen: „Es handelt davon, die Welt, in der wir leben, lieben zu lernen, anstatt vor ihr zu fliehen“, sagt Welch. Aber von vorne.

Vier Jahre ließ sie sich Zeit. Zog aus, liebte und lebte. Was man so nachzuholen hat als Endzwanzigerin, die mit 21 ein Popstar wurde, dem Fachpresse, Fans und Modedesigner gleichermaßen zu Füßen lagen. Diese Stimme! Dieses Gesicht! Diese Lieder! Das Cover ihres dritten Albums ziert nun Florence Welchs Vorname und Konterfei allein. Sie ist die Band, die Band setzt sie in Szene. Die Geschichte dieser Platte ist auch die Geschichte der zugehörigen Videos: Einmal tanzt Florence mit sich selbst, ein anderes mal flieht sie – vor sich selbst. Im Clip zu „Ship To Wreck“ kniet Florence im Regen und wacht danach verwahrlost in ihrer Wohnung auf. Es geht um Beziehungen, die Bilder handeln auch von Florence, die „durch unsere Version der ‚Göttlichen Komödie‘ reist“, erklärt Regisseur Vincent Haycock. Ja, auch 2015 kommt Florence nicht ohne Drama, Pathos, Kunstgeste und Überbau aus.

„Ship To Wreck“ ist mit akustischer Gitarre, Rasseln und kaum zu überbietender Eingängigkeit so beeindruckend wie klassisch aufgebaut. Das wütende „What Kind Of Man“ beherbergt E-Gitarren, Fanfaren und eine sehr präsente Bassdrum, „Third Eye“ gar einen ABBA-Moment. Der Titeltrack mit seinem Interlude-Intro und den Trompeten wäre auch ein guter Opener sowie Schlussakzent gewesen. Und es stimmt: Von Wasser singt Florence kaum noch. Dass es stattdessen naturgemäß um Liebe, Beziehungsstress und andere Verwirrungen geht – geschenkt. „Maybe I was more comfortable in chaos“ heißt es in „St. Jude“, und das trifft den Kern- und einzigen Kritikpunkt doch recht gut: Früher war Florence ergreifender, ja langlebiger. Heute bleibt ein Beigeschmack von Gefälligkeit. Produziert hat nicht mehr Paul Epworth, sondern Marcus Dravs, der schon Björk und Arcade Fire den letzten Schliff Erhabenheit verpasste. Eine Credit-Fußnote, die beweist, dass Florence bei aller Introspektive weder den Song noch ihr Publikum aus den Augen verliert. Und überhaupt: Wer im Popzirkus allein mit seiner Musik und seiner bloßen Existenz solch eine Aura und Momente des Innehaltens und der Entschleunigung schaffen kann, hat die Headliner-Slots auf den größten diesjährigen Festivals verdient.