Aidas Popkolumne: Let’s get out of… the nostalgia loop!

Hear ME Out: Reunion-Konzerte überall. Aber was sagt das eigentlich über unser Weltbild?

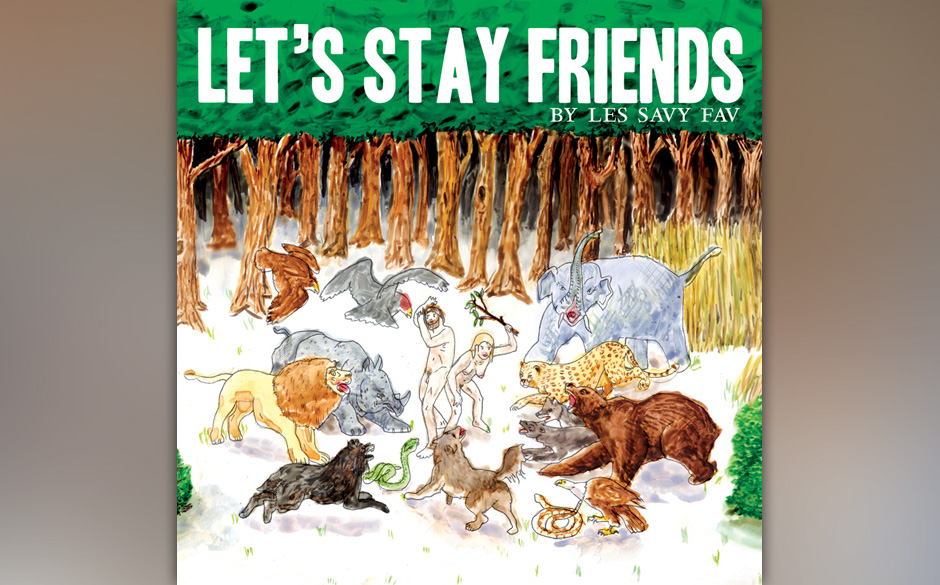

Ich war letzte Woche auf einem Konzert, die Indie/Postpunk-Heroes Les Savy Fav im Electric Ballroom in London. Die Band – eine von denen, die kaum einer kennt, aber die alle deine Lieblingsbands beeinflusst hat – hat seit 14 Jahren kein Album veröffentlicht und zwischen 2013 und 2022 auch nur zwei, drei Konzerte gespielt. Dementsprechend sahen auch Bühne und Publikum aus: Millennials wie ich und meine Freund:innen gehörten noch zu den Jüngsten im Saal und Sänger Tim Harrington sieht mittlerweile aus wie der Weihnachtsmann himself. Allerdings ein komplett anarchischer Weihnachtsmann: zwischendrin hing er kopfüber von einer Balustrade in der Venue und ließ sich das Mikrophon von unten hochwerfen oder teilte die Menge wie Moses himself, lief quer durch den ausverkauften Club und besorgte sich ein neues Bier an der Bar in der Vorhalle oder ein neues T-Shirt am Merch. Großartiger Spaß – und das sogar ohne die übliche Peinlichkeit, die Reunion-Konzerte sonst mit sich bringen.

Im Nostalgie-Loop gefangen?

Band-Reunions gehören genauso zum Pop. Insbesondere zum Pop der letzten zwanzig Jahre: schon 2007 sprach ein Artikel auf mtv.com (auch so ein Throwback, oder?) von der „Reunion Epidemic“, damals standen Wiedervereinigungen von Police, Van Halen und auch The Smashing Pumpkins bevor. 2011 stand ich noch lieber vor der Hauptbühne bei der Pulp-Reunion auf dem Melt-Festival als im Zelt bei Les Save Fav, 2019 heulte ich beim Reunion-Konzert von Bikini Kill Rotz und Wasser und letztes Jahr konnte ich mich knietief im Matsch des Roskilde Festivals stehend nur schwer zwischen Blur und Rosalía entscheiden (Rosalía gewann knapp). Die Liebe zu Reunions ist mir also nicht komplett fremd. Aber ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem: Bin ich in meinem eigenen Nostalgie-Loop gefangen und lasse mich nicht mehr auf Neues ein?

Denn für jedes tolle Reunion-Konzert, das zeigt, wie man a) in Würde altern kann und b) wie Künstler:innen es schaffen, Relevanz zwischen ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herzustellen, habe ich mindestens auch zwei gesehen, bei denen ich dachte: Was mache ich hier? Was macht die Band da auf der Bühne? Und warum? Ich will jetzt keine Musiker:innen shamen, aber sagen wir mal so: mehr als einmal bin ich mitten beim Auftritt wieder gegangen, weil die Nostalgie im Raum keine war, die Zukunft zulässt, sondern unbedingt die Vergangenheit wie eine Maske über das Jetzt ziehen will.

Nach dem Konzert letzte Woche machten wir noch Pubs im Umkreis der Halle im Stadtteil Camden unsicher. Was man halt so macht, wenn man in London ist. Als ich noch ein Teenager war, war Camden so etwas wie das Indie-Mekka, in dem alle meine Held:innen, so habe ich es mir zumindest vorgestellt, miteinander abhingen. Von diesem Ruf zehrt der Stadtteil noch heute, so sehr, dass sich jeder Pub angefühlt hat, als wäre es in der Zeit stehen geblieben. Es lief Britpop und Nullerjahre-Indie, die jüngste Künstler:in, die in den Bildern an der Wand abgebildet war, war wahrscheinlich Amy Winehouse und das Publikum trug noch das gleiche Outfit wie auch vor zwanzig oder dreißig Jahren. Und vor mir in der Schlange spielte eine Frau auf ihrem Smartphone sogar Snake, und das auf einem Interface, das den Look vom Nokia 3210 nach programmiert hat.

Was macht das mit unserer Sicht auf die Welt, wenn wir die Gegenwart ausschließen wollen, zumindest aus unserem Popkulturkonsum? Ich sage nicht, dass jede:r rumlaufen muss wie Gen Z oder Generation Alpha. Und ich wäre auch nicht statt zu Les Savy Fav lieber zum Auftritt des nächsten Tiktok-Stars mit einem Song auf Spotify, aber schon Konzerten in den größten Arenen der Welt, gegangen. Aber ich frage mich schon, warum es so verlockend ist, im Nostalgie-Loop hängenzubleiben.

Klar gibt es die üblichen Gründe: Viele Menschen, auch ich, sehen ihre Jugend in einen goldenen Schein getaucht, weil damals das Leben ohne große Verantwortlichkeiten noch leichter schien, man überhaupt die Kapazitäten hatte, Popkultur zu zelebrieren, als wäre es das Wichtigste der Welt (zugegeben: ich habe nie damit aufgehört). Aber es ist auch eine Antwort auf die Überforderung der Gegenwart. Die Welt ist schnell, sie ist laut, sie ist messy und sie fühlt sich dieser Tage ganz besonders kaputt an. Da ist es schnell mal ziemlich attraktiv, sich in das Schneckenhaus einer imaginären Vergangenheit zurückzuziehen, die es so, wie man sie ausmalt, nie wirklich gegeben hat. Oder sogar gleich zu schreien: früher war alles besser. Einfacher. Weniger komplex.

Toxische Nostalgie

Im Pub in Camden, der sich weigert Musik zu spielen, die nach 2009 aufgenommen wurde, tut niemandem weh. Eine schlechte Reunion-Show auch nicht (außer meiner Geldbörse), eine gute erst recht nicht. Aber wenn diese toxische Nostalgie, wie ich sie nenne, anfängt Politik und gesellschaftlichen Diskurs zu beeinflussen, wird es schwierig. Wir sehen es bei Diskussionen ums Gendern, um #MeToo, wir sehen es bei Trump, der mit „Make America Great Again“ nicht nur eine Wahl gewann, sondern vielleicht auch bald eine zweite und im Nebenbei aus Versehen quasi seinen eigenen Kult gegründet hat. Wir sehen es immer wieder im deutschen Diskurs von Rechts, der eine Vergangenheit heraufbeschwören will, die es nie gegeben hat. Oder um es mit den Worten von Zugezogen Maskulin zu sagen: „Ihr wollt HipHop so wie früher? Früher gab es Hitler, früher war es schlecht.“

Übrigens, dieses Jahr gehen definitiv noch Girls Aloud auf Reunion-Tour, es wird gemunkelt, dass die Spice Girls ihr 30-jähriges Jubiläum vielleicht auf der Hauptbühne von Glastonbury feiern und auch die Gallagher-Brüder sollen sich zusammengerauft haben. Der Soundtrack zum Ende der Welt, er wird ein 90-Sampler.