An Enghshman in Hamburg: Stings kultiviertes Jazzpophardrock-Programm

HAMBURG. Man blieb unter sich. Ledermini-Dauerwellen schlürften am Champagnerstand „Laurent Perrier“. Ihre taillierten Schnauzer genossen derweil Bock- und Bratwürste auf stoffbezogenen Sitzgruppen. Die pensionierten Eltern hielten die Sitzplätze frei.

Weit weniger widerwillig als in früheren Jahren eröffnet Sting seine Deutschland-Tour in Hamburg — und legt gleich noch ein Zusatzkonzert obendrauf. Der Massa am Baß scheint tatsächlich wieder Lust auf Musik zu haben. Auch mit seiner Vergangenheit hat er sich offensichtlich ausgesöhnt: Ohne sich lange bitten zu lassen, integriert er die wichtigsten Police-Hits in seine Show. Und wirft dafür von der Historie überholte Polit-Statements („Russians“, „They Dance Alone“) kurzerhand aus dem Programm. Und unterläßt auch jeden Hinweis auf das quälerische selbsttherapeutische Werk „Soul Cages“.

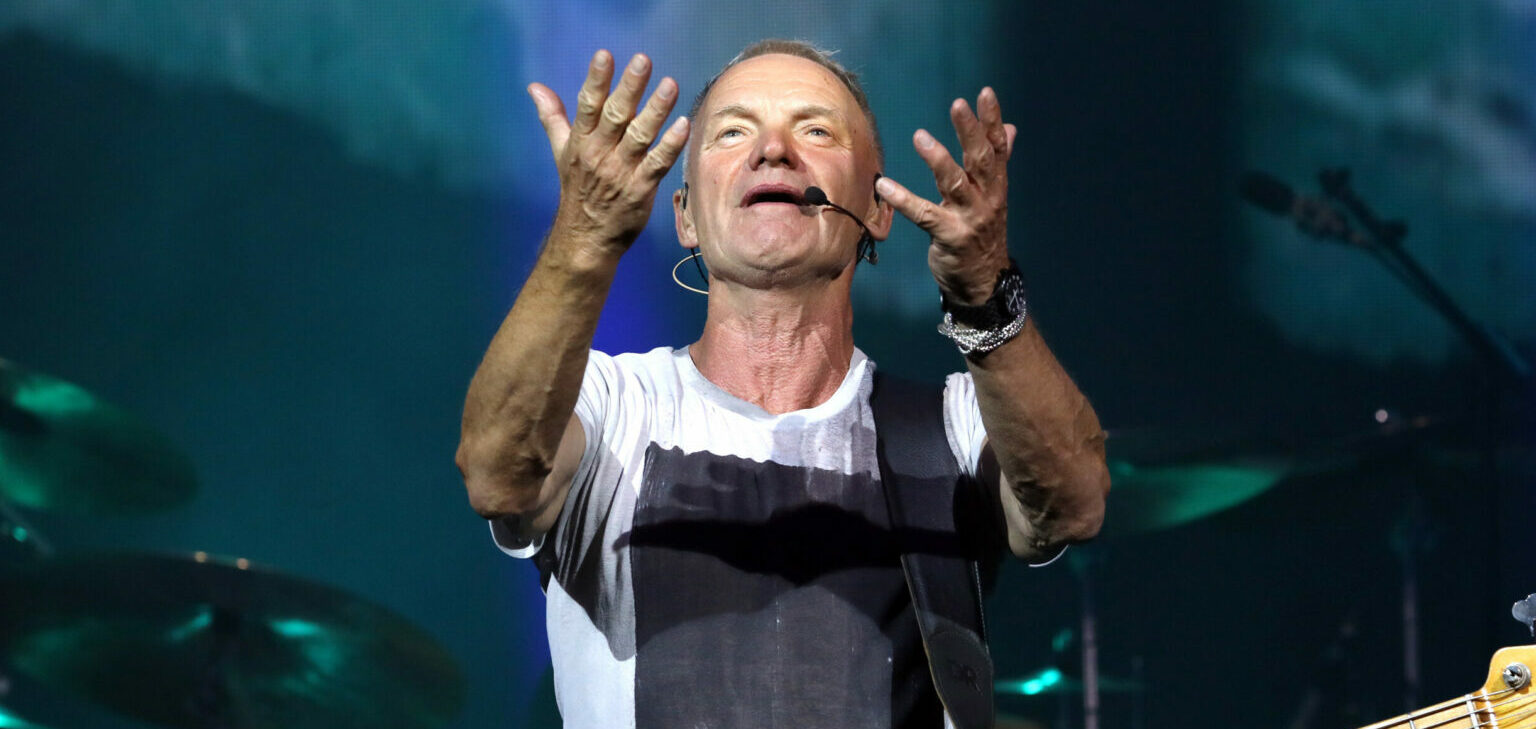

In karger Kulisse macht sich das erstklassige Sting-Quartett an die Arbeit. Im Unterschied zur „Soul Cages“-Tour, bei der Sting stur, lustlos und erschöpft sein Programm herunterfiedelte, hat der Justus Frantz des Jazzrock diesmal augenscheinlich Spaß an seinem minimalistischen Auftritt. Manchmal entfleucht dem unterkühlten Briten dabei sogar ein mildes Lächeln.

Den Charakter eines aufgeblasenen Bar-Konzertes vermeidet Sting, indem er statt filigraner Soli brachiale Hardrock-Einlagen samt passender Light-Show anordnet. Eine etwas irritierende Angelegenheit für Freunde des distinguierten Album-Sounds.

Doch was letztlich seinen Popjazz konsensfähig macht, sind die Refrains. Sie kullern wie leuchtende Perlen von der Bühne und werden vom Publikum begeistert in die Mehrzweckhallenluft geschleudert. Sting schätzt das Potential seiner Songs korrekt ein, reiht trefflich Schunkelnummer an Mitsinghymne an Ballade an Experimentalrock. Ob alte Heuler ä la „Every Breath …“ und „Roxanne“, moderne Klassiker wie die Akustik-Ballade „Fragile“ oder neue Entertainment-Kost von „Ten Summoner’s Tales“ — jedes Stück ein Treffer. Doch das Manko des Abends läßt sich nicht verbergen: Nicht alle Melodien des „Stachels“ haben zeitlose Klasse; einige seiner Songs bleiben in ihrem scat-mäßigen Sprechgesang recht blaß. Da wirkt Sting dann manchmal nur wie die in Würde gealterte Ausgabe der Vorgruppe Soulsister: wildgewordene Bankangestellte, die zu viel Huey Lewis gehört haben.

Dennoch: Stings Songs sind seine Show, und daß diese streckenweise recht verqueren Nummern zur Massenekstase geeignet sind, ist immer noch ein gutes Zeichen in diesen ansonsten tumben Zeiten.