Die Hamburger Schule: Das Wow in der Hansestadt

Ein Blick in eine Vergangenheit, die maßgeblich die Gegenwart prägt. Mit dabei: Tocotronic, Blumfeld, Die Sterne, Huah! und Co.

Als Deutschpop neu erfunden wurde: Mit „Die Hamburger Schule – eine Musikszene zwischen Pop und Politik“ steht seit Kurzem ein neuer Doku-Zweiteiler in der ARD-Mediathek. Begleitend erscheinen das Buch „Der Text ist meine Party“ und ein gleichnamiges Doppelalbum mit wegweisenden Bands wie Tocotronic, Die Sterne und Blumfeld, die zu Beginn der 90er in der Hansestadt eine Popmusik geschaffen haben, die man bis dato für unmöglich gehalten hatte: cool, clever – und auf Deutsch! Eine kleine Reise in eine Zeit des Aufbruchs, des Umbruchs und der Euphorie. Mit Erinnerungen der Musiker:innen, die dabei waren.

„Es war total faszinierend, die Art, wie sich da Freundschaften ergeben haben“

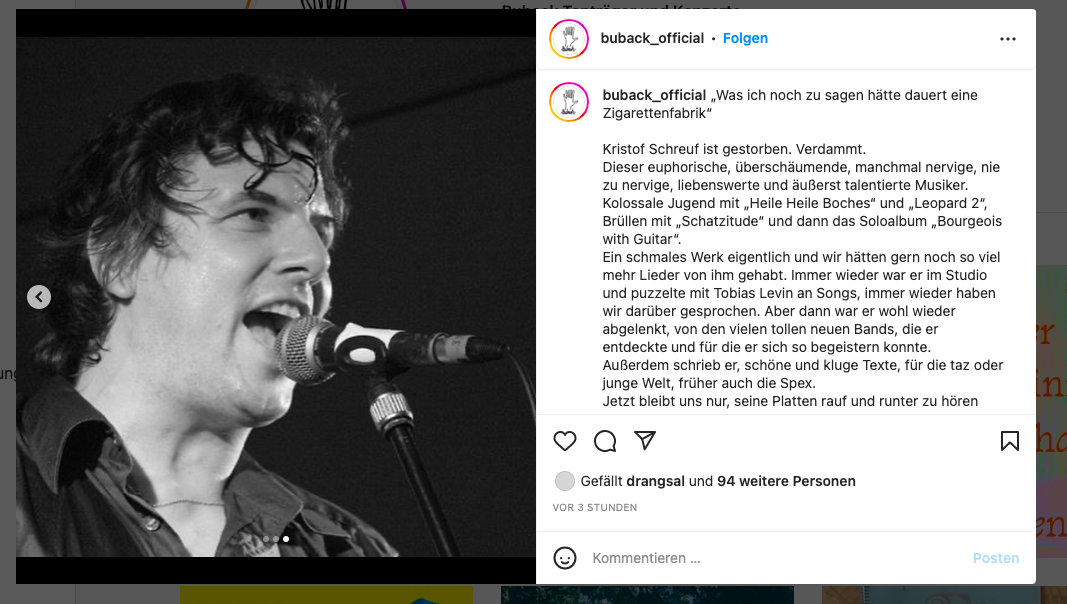

„Der Text ist meine Party und mein Bild ist kein Messer“ (Kolossale Jugend). Sätze wie Ausrufezeichen. Als Ende der Achtziger, kurz vor Mauerfall und Wiedervereinigung, Bands wie die Kolossale Jugend oder Cpt. Kirk &. in Hamburg begonnen haben, wieder auf Deutsch zu singen, hat es gänzlich anders geklungen als die zuweilen naive Sprache der Neuen Deutschen Welle. Statt „ich will Spaß“ ging es hier schroff, distanziert und aggressiv zur Sache, in Musik wie in Text: „Wer hier wohnt kämpft im Rhythmus und dann. Wer Muskeln nutzt, erfindet Geld“ (Cpt. Kirk &.). In den Kneipen und Clubs zwischen Hafen und Schanze entstand in diesen Jahren eine Szene, die später als Hamburger Schule bekannt wurde und so unterschiedliche Bands wie Blumfeld, Die Sterne, Cpt. Kirk &., Die Braut haut ins Auge, Tocotronic, JaKönigJa, Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs, Huah! oder Kante hervorgebracht hat. „Es war total faszinierend, die Art, wie sich da Freundschaften ergeben haben, wie da über Musik gesprochen wurde, mit welcher Leidenschaft und gleichzeitig aber auch Kollegialität, und dass ein linkes Programm über dem Ganzen stand, das ist sicherlich sehr, sehr einzigartig in Deutschland“, beschreibt Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow etwas wehmütig, was für ihn diese Zeit des Aufbruchs ausgezeichnet hat.

Anfang der Neunziger, nachdem sich die Presse auf die junge Szene gestürzt hatte, wurde das medial verliehene Etikett „Hamburger Schule“ von den beteiligten Künstlern wesentlich kritischer gesehen. Ale Dumbsky, Gründer des Buback-Labels und erster Schlagzeuger der Goldenen Zitronen, erzählt: „Es gibt keine Band, die zur Hamburger Schule gehört, die von sich sagt, sie würde zur Hamburger Schule gehören.“ „Alle haben sich über die Schublade geärgert, auch die, die reinpassten“, erklärt auch Ebba Durstewitz, die mit JaKönigJa eine Zeitlang Hausband des Pudel-Clubs gewesen ist. Und für Huah!-Sänger Knarf Rellöm bleiben mehr Fragen als Antworten: „Was soll das? Wer soll denn dazugehören? Und warum soll das von HipHop und Techno-beeinflusstem Minimal-Rock bis zu Indie-Gitarrenpop gehen?“ Als wichtiges Merkmal der Hamburger Schule ist also festzuhalten: Der Schulbesuch wurde sehr skeptisch betrachtet. Doch ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Szene war es, Widersprüche aushalten zu können, und so wird sich kaum jemand finden, der die langen Nächte in Hamburger Kneipen wie dem Sorgenbrecher, Caspers Ballroom oder Heinz Karmers Tanzcafé, in denen Bands gegründet, die politische Weltlage diskutiert und Freundschaften geschlossen wurden, nicht bis heute als positive Erinnerung mit sich trägt. „Wir standen spät auf und hatten ein schönes Leben. Wie immer, wenn man sich mit Kunst beschäftigt“, erinnert sich Charlotte Goltermann, die bei dem für die Szene zentralen Label L’Age d’Or gearbeitet hat. „Aber was es in anderen Städten so nicht gab, war, dass wirklich alle Musiker von Die Sterne, Tocotronic, Milch, Die Regierung, Huah! bis Blumfeld abends in derselben Kneipe abhingen, genau wie die Journalisten, mit denen man sich dann herumstritt.“

„Die Vision war vom Underground in die Charts, von Anfang an“

Einige der Bands hatte es schon gegeben, bevor sie nach Hamburg gekommen waren, Huah! hatten in Dithmarschen begonnen, Musik zu machen, Tilman Rossmy mit Die Regierung schon 1984 in Essen das Album SUPERMÜLL aufgenommen, Frank Spilker gründete 1987 Die Sterne in seiner Heimatstadt Bad Salzuflen und auch Jochen Distelmeyer hatte mit Die Bienenjäger in Bielefeld ein Blumfeld-Vorläuferprojekt. „Was ich dann in Hamburg vorgefunden habe, das war so eine Wahnsinnserleichterung, so ein ‚Wow‘“, erzählt Frank Spilker über sein Ankommen in der Hansestadt. „Es gab ganz viele Leute wie mich. Es gab eine ganze Generation von Leuten, die alle irgendwas gemacht haben. Ganz unterschiedliche Musik.“ Eine wichtige Anlaufstelle für diese „Generation von Leuten, die alle irgendwas gemacht haben“ war eine von den Brüdern Carol und Chris von Rautenkranz und dem Kolossale-Jugend-Gitarristen Pascal Fuhlbrügge in den späten Achtzigern ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe in Altona, aus der schließlich auch das Label L’Age d’Or hervorgegangen ist. „Die Vision war vom Underground in die Charts, von Anfang an“, beschreibt Carol von Rautenkranz den Anspruch des Labels, der mit dem Erfolg von Die Sterne und Tocotronic real geworden ist.

Musikalisch ist es kompliziert, eine „Schule“ auszumachen, denn wo soll die Verbindung sein zwischen den Funkanleihen der Sterne, dem Gitarrengeschrammel von Tocotronic und dem Postrock von Kante? „Was die Bands wirklich alle geeint hat, war, dass sie alle politisch waren“, weist Tocotronic-Bassist Jan Müller auf einen zentralen Aspekt der Szene hin. In ihren Texten wurden Fragen nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft gestellt und die Musiker haben sich gegen den neuen Nationalismus und die Pogromstimmung im Land positioniert (bitte Wohlfahrtsausschuss Hamburg googeln) – Anfang der Neunziger wurden wöchentlich rassistische Übergriffe und Brandanschläge bekannt. Die Hamburger Schule war auch der Versuch, mit Songs auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zu reagieren, und eine neue Form politischer Musiksprache zu entwickeln, die anders funktionierte als der Politrock der Siebziger, dem es darum gegangen war, ein „Wir“ als politisches Kollektiv zu formen. In den Songs von Kolossale Jugend, Cpt. Kirk &. oder Blumfeld dagegen gab es kein „Wir“, keine kollektive Identität, sondern lediglich ein an den politischen Verhältnissen gebrochenes Ich, das sich spiegelt in den gebrochenen deutschen Texten, dem „Stümmeldeutsch“, wie es in einer Rezension zum Debüt der Kolossalen Jugend hieß. Jochen Distelmeyer beschreibt es so: „In diesem Sinne sind eben Blumfeld-Texte keine ‚deutschen‘ Texte, weil es da nicht um das Behaupten und Festschreiben der ‚eigenen‘ Identität geht, sondern um deren Auflösung.“

„Wir sind nicht stolz darauf, jung zu sein“

Diesen Aspekt hebt auch Linus Volkmann hervor, wenn er davon spricht, dass sich die Hamburger Schule, „selbst, wenn nicht jeder Song politisch ist, als politische Bewegung oder als zumindest politisch engagiertes Umfeld“ begriffen hat. „Und das, würde ich sagen, ist das, was die Hamburger Schule ausgemacht und auch abgegrenzt hat von Bands wie Samba, Cucumber Men oder Selig.“ Ein wichtiger Aspekt war also die Abgrenzung, das Nicht-Dazugehören-Wollen, was sich etwa 1996 zeigte, als Jan Müller für Tocotronic unter Buh-Rufen den im Rahmen der Popkomm verliehenen Musikpreis Comet in der Kategorie „Jung, deutsch und auf dem Weg nach oben“ mit den Worten „Wir sind nicht stolz darauf, jung zu sein. Wir sind auch nicht stolz darauf, deutsch zu sein“ ablehnte.

Doch gleichzeitig zeigt die Nominierung von Tocotronic für den Comet, welchen Status die Band sich in wenigen Jahren erspielt hatte, während gleichzeitig Die Sterne mit ihrer Single „Was hat dich bloß so ruiniert“ in der Heavy Rotation bei Viva liefen und Blumfeld-Sänger Jochen Distelmeyer seit L’ETAT ET MOI als wichtigster deutscher Songwriter galt. Zehn Jahre nach dem Ende der Neuen Deutschen Welle war es wieder hip und vor allem auch lukrativ, auf Deutsch zu singen. „Auf jeden Fall wurden da Türen auf- gemacht, die man nicht mehr schließen konnte“, erzählt Myriam Brüger. „Von Die Sterne zu Sportfreunde Stiller oder zu Samba ist es ein im Nachhinein kurzer Weg.“ Sportfreunde Stiller hatten sich 1995 in München gegründet, Samba 1994 in Münster und beide Bands konnten auf dem aufbauen, was die Hamburger Bands vorbereitet hatten, strichen allerdings den politischen Anspruch. Das Deutsch dieser Bands war kein „Stümmeldeutsch“ mehr, statt Abgrenzung und Kritik dominierten die Themen Zusammenhalt, Freundschaft und Liebe. Auch die 1994 gegründeten Tomte und Kettcar, die 2001 aus …but alive und Rantanplan hervorgingen, gäbe es ohne die Hamburger Schule wohl nicht. Hier ist noch ein Gedanke der Hamburger Schule weiter transportiert worden, nämlich sich die Strukturen selbst zu schaffen: Seit 2002 veröffentlichen beide Bands auf dem selbst gegründeten Label Grand Hotel van Cleef. Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Musiklandschaft bereits geprägt von deutschsprachigen Acts, Bands wie Wir sind Helden, Zweiraumwohnung oder Mia. dominierten die Charts, viele andere Bands dieser Zeit sind heute vergessen, oder erinnert sich noch wer an Parka, Flokati, Jugendstil, Rekord oder Stiller?

„Wir waren zu früh“

„Wir waren zu früh, wie vielleicht auch Cpt. Kirk &.“, erzählt Pascal Fuhlbrügge von Kolossale Jugend etwas wehmütig, „um von diesem Begriff Hamburger Schule und von diesem Hype durch den Erfolg dieser Sterne-Platte und von Tocotronic zu profitieren. Wir haben nichts mehr abbekommen.“ Bands wie Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs dagegen lassen sich nicht vom Erfolg ihrer deutschsprachigen Erben beeindrucken und sind noch immer mit ihren alten Songs unterwegs. Blumfeld haben sich mit OLD NOBODY 1999 zwischen Schlager und Diskurspop neu erfunden (und 2007 aufgelöst) und Frank Spilker hat Die Sterne bis in die Gegenwart durch Krisen und Neubesetzungen geführt. Tocotronic füllen große Hallen und sind Festival-Headliner, und zeigen gleichzeitig ein großes Interesse an aktuellen Bands, deren Haltung zur Welt und zum Texten auf Deutsch in der Tradition der Hamburger Schule sehen. So sind Tocotronic im Musikvideo zum Song „Angst“ von Die Nerven zu sehen und im Video von Nichtseattle, „Krümel noch da“, ist Dirk von Lowtzow das Gegenüber von Sängerin Katharina Kollmann. Acts wie Die Nerven, Nichtseattle, aber auch Ja, Panik oder Jens Friebe tragen die Idee der Hamburger Schule weiter, das Private als Teil der politischen Sphäre zu verstehen, und fügen ihre eigenen Nuancen hinzu.

„Das war diese verquere Haltung zur Welt, das Zweifeln am System“, fasst Charlotte Goltermann das Erbe der Hamburger Schule zusammen, „auch dieses musikalisch Anspruchsvollere und der deutsche Indie-Gedanke.“ „Geblieben ist ein Haufen interessanter Platten, schöne Musik, die versucht, einen Ansatz zu verfolgen und darüber hinaus eine gewisse Haltung“, betont auch Jan Müller. „Es wurde eine Haltung etabliert in der Musikbranche, dass man eben nicht den Erfolg über alles stellt.“ Ein schönes Erbe: Musik als Haltung zur Welt. Sich an sie zu erinnern, ist umso wichtiger in einer Gegenwart, die politisch nicht weniger kompliziert ist als die Jahre nach dem Mauerfall.

Hier geht es zur ARD-Doku, die in zwei Teile mit jeweils 30 Minuten aufgeteilt ist.