Musikexpress-Held: Frank Zappa – Immer ein Freak

Frank Zappa war der große Individualist des amerikanischen Undergrounds: Er trieb andere Musiker zu Höchstleistungen, setzte als Gitarrist Maßstäbe. Und war einer der wichtigsten Freiheitskämpfer der Rockmusik.

Für Lester Bangs, legendärster unter den legendären Rock’n’Roll-Schreibern der 60er- und 70er-Jahre, war Frank Zappa ein „verachtenswerter Schlucker, den Idioten als ,Komponisten‘ bezeichnen, dabei ist er nur ein ,Rip-off-Künstler‘, Abfall auf zwei Beinen, wenn so etwas möglich ist“. Zack. Gleich mal die Luft rauslassen, bevor der Eindruck entsteht, dies könne einfach nur ein weiterer von zahllosen Texten sein, in denen journalistische Fellatio an Zappa verübt werden. Das soll es nicht werden, auch wenn ich nicht versprechen kann, an der einen oder anderen Lobhudelei vorbeizukommen.

Zappa ist, egal was man von seiner Musik hält (und vieles spricht für sie), schon, na ja, ziemlich geil. Was Bangs’ Philippika anbetrifft: Keiner wird mehr über die Schmähung geschmunzelt haben als Zappa selbst. Sie sagt mehr aus über den Autor als den Beschimpften, entlarvt Bangs als hitzigen Kindskopf, der beleidigt war, weil Zappa es gewagt hatte, sich abschätzig über „Louie Louie“, das Ground Zero des von Bangs verehrten Garagenrock, zu äußern. Zappa konnte mit Rock’n’Roll nichts anfangen: Er mochte progressive Komponisten wie Varèse oder Strawinski, er liebte den Doo-Wop der Fünfzigerjahre und frühen Rhythm’n’Blues. Der Rockmusik war er nicht verbunden, zumindest nicht emotional: Zappa ging es nicht ums Fußstampfen, Haareschütteln und Mitsingen. Allerdings erkannte er sie als ideales Medium, als frei formbares Gefäß, musikalische Ideen umzusetzen und den Finger am Puls der Zeit zu haben, der Vater der Erfindung zu sein. Zappa macht assoziative Kopfmusik, die Haken schlägt, wo sie kann, die lebt von aufblitzenden Anspielungen und Verweisen und Zitaten und viel schmutzigem Humor.

Aber vergessen wir Lester Bangs’ Schmähung nicht. Es ist Vorsicht geraten, wenn man über Frank Zappa spricht. Allzu schnell verfällt man in Preisungen, Huldigungen, Lobgesänge, besinnungslose Anreihungen von Superlativen: großer Denker, großer Gitarrist, großer Intellektueller, großer Komponist, großer Kämpfer für die individuelle Freiheit, großer Satiriker. Das Podest, auf das Zappa von seiner 27 Jahre nach seinem Tod immer noch substanziellen Fangemeinde gehievt wird, ist mindestens so hoch wie der Tower of Power aus „Bobby Brown“, seinem größten Erfolg in Deutschland aus dem Jahr 1979 (Platz vier der Singlecharts). Auf dem hält man es bekanntlich aber kaum länger aus als eine Stunde. Außerdem ist es einsam da oben. Schon Karl Bruckmaier merkte in seinem Buch „Soundcheck“ an, dass es auf der Erde wenige Dinge gebe, die nerviger seien als Zappa-Fans: „Immer muss man sagen, wie gut, wie genial, wie webernmäßig er war, wie lustig und subversiv und politisch.“ Um danach zuzugeben, dass all das zutreffend sei. Aber man möge dennoch auf dem Teppich bleiben und es mit der Götzenanbetung nicht übertreiben.

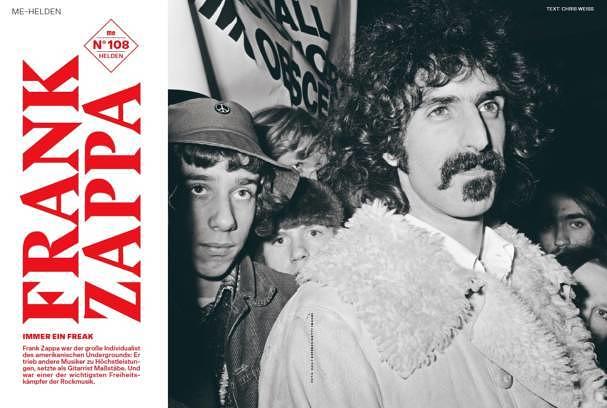

Auch wenn sich Zappa, 1940 in Baltimore geborener Sohn einer italienischen Einwandererfamilie, anbietet als eine der Galionsfiguren der Mitte der Sixties entstehenden Gegenkultur: Der Underground verstand sich als besseres Amerika, als Gegenentwurf zu den kriegstreibenden USA, die mit beiden Beinen noch fest in den Fünfzigern verankert waren und gerade ihre Söhne nach Vietnam schickten. Mit seinen zotteligen Locken und dem pechschwarzen Musketier-Bärtchen, umgeben von seiner nicht minder lumpig rumlümmelnden Band The Mothers Of Invention, ist Zappa einer der maßgeblichen schrägen Typen dieser Zeit. Ein ziemlich hässlicher Kerl, der genau so aussieht, wie man ihn sich damals vorgestellt hat, den langhaarigen, ungewaschenen Bürgerschreck, vor dem einen die Eltern immer gewarnt haben und den wir selbst insgeheim natürlich längst ins Herz geschlossen hatten. „Always a freak, never a hippie“, wie er selbst anmerkte. Mit dem Blümchen in die Haare stecken und dem Schwelgen in Peace & Love, wie man das in San Francisco tat, hatte Zappa 600 Kilometer entfernt in L. A. nichts am Hut. Er war Pragmatiker und Realist. Und Freak.

In den Liner Notes von FREAK OUT, dem ersten Albums der Mothers of Invention, dem ersten Doppelalbum der Popgeschichte aus dem Jahr 1966, konkretisierte er, um was es geht: „Auf der persönlichen Ebene ist ‚freaking out‘ ein Prozess, in dem ein Individuum überholte und restriktive Maßstäbe hinsichtlich des Denkens, der Kleidung und der sozialen Etikette abstreift, um einen kreativen Ausdruck für seine Beziehung zu seinem unmittelbaren Lebensumfeld zu finden.“ An „kreativem Ausdruck“ sollte es Frank Vincent Zappa niemals mangeln. Zu Lebzeiten – er starb am 4. Dezember 1993 an Prostatakrebs – brachte Zappa 62 Alben auf den Markt. Bis heute sind es mehr als 100 offizielle Veröffentlichungen. Keine gleicht der anderen, wie auch keines seiner zahllosen Konzerte dem anderen glich, wie man, wenn man mal einen Winter lang Zeit hat, auf mehr als 400 Bootlegs nachhören kann. Immer wieder eine neue Reise, die einen an Plätze mitnimmt, die man sich davor nicht einmal vorstellen konnte.

Viel schräges Zeug ist dabei, eine ganze Serie von Alben nur mit ausgewählten Gitarrensolos, Marschmusik, Orchesterarbeiten. Als Chef der Labels Bizarre und Straight produzierte er Captain Beefhearts Jahrhundertwerk TROUT MASK REPLICA und entdeckte Alice Cooper. Als er bei einem Showcase der Band sah, wie das Publikum schockiert aus dem Club flüchtete, wusste er, dass er es mit künftigen Stars zu tun hatte. Zappas Veröffentlichungspolitik für die eigenen Arbeiten war unübersichtlich und richtete sich nach seiner Muße: Wenn ein Album aufgenommen war, kam es heraus. Das konnten dann auch mal drei Platten im Jahr sein, sehr zum Missfallen der überforderten Labels, mit denen der Meister stets im Clinch lag, bis ihm in den Achtzigern schließlich völlige Autonomie gelang, mit eigenem Aufnahmestudio und eigenem Plattenlabel. Das führte zu einer Flut von Releases, die den ohnehin schon irrwitzigen Output der Vergangenheit noch einmal übertraf. Musikalisch ist alles möglich.

Mit einem Gehör, das von den Komponisten der New Music ebenso geprägt war wie von den musikalischen Sketchshows eines Spike Jones und dem Werbefernsehen, perfektionierte Zappa auf seinen frühen Alben zunächst eine Collagentechnik, die mit Musikcabaret mindestens so viel zu tun hatte wie mit Musique concrète, immer wieder unterbrochen von Zitaten oder stürmischen Freak outs. Das war der perfekte Rahmen für seine ätzenden Betrachtungen zum American way of life, den Zappa sezierte und auseinandernahm wie kein anderer Popkünstler seiner Zeit. Es war seine anhaltende persönliche Rache an einem Ereignis im Frühjahr 1965, das ihn, wenn schon nicht prägte – wer weiß das schon – so doch zutiefst erschütterte. Für den Herrenabend eines lokalen Autohändlers sollte der 24-Jährige im kalifornischen Cucamonga ein paar schlüpfrige Filme beisteuern. Weil er keine Kamera besaß, aber Zugang zu einem Aufnahmestudio hatte, produzierte er mit einer Freundin ein entsprechendes Tonband – nur um festzustellen, Zivilpolizisten aufgesessen zu sein und wegen illegaler Produktion von Pornographie zehn Tage ins Gefängnis gesteckt zu werden.

Sex und der verklemmte Umgang mit Sexualität sollten eines der großen Themen in Zappas ätzenden Texten werden, in denen es wimmelt von Zuhältern, Groupies, Sexsüchtigen und Perversen. „Aus mehr besteht doch Amerika gar nicht: abgedrehte Sexualbegierden und extremer Drogenkonsum“, gab er zu Protokoll. Ein weiteres einschneidendes Ereignis war ein Vorfall am 10. Dezember 1971 – zu diesem Zeitpunkt waren die ursprünglichen Mothers längst Geschichte, mit den ehemaligen Turtles-Sängern Mark Volman und Howard Kaylan als neue Frontmänner hatte Zappa bereits eine völlig neue Phase seiner Karriere gezündet, die mit mäßigem Erfolg Rockmusik mit Kleinkunst auszusöhnen versuchte, als würden die Musikrabauken Insterburg & Co. ihre Späße im Groove verschärften Jazzrocks machen. Beim Auftritt im Londoner Rainbow Theatre wurde Zappa von einem Besucher von der Bühne mehrere Meter tief in den Orchestergraben gestoßen. Er saß fast ein Jahr im Rollstuhl. Fortan war ein Bein deutlich verkürzt, seine Stimme war um eine Terz tiefer: die typische Stimme, wie man sie von seinen folgenden bekanntesten Alben kennt, vor Sarkasmus und Spott triefend, als würde sich der Mad Hatter als Märchenerzähler versuchen.

Die Musik ist jetzt Fusion mit der Wucht von Heavy Metal, Zappa rückt als Gitarrist in den Vordergrund, begleitet von den besten Musikern seiner Zeit: Aynsley Dunbar, George Duke, Jean-Luc Ponty, Terry Bozzio oder Steve Vai gehen durch die Zappa-Schule und arbeiten sich ab an Kompositionen, die vor keiner noch so bizarren Taktfolge zurückschrecken. Egal, welchen Rhythmus es auch gebe, merkte ein Kritiker an, man könne davon ausgehen, dass Zappas Männer ihn schon gespielt haben. Wer der Chef ist, steht außer Frage. Er befindet sich am rechten Rand der Bühne: Wenn er nicht gerade ungerührt und hochkonzentriert mit zehnminütigen Gitarrensolos Splitterbomben wirft, die einem das Gesicht schmelzen lassen, führt er die Band mit verabredeten Handzeichen durch musikalische Landschaften, als würden sie gerade den tiefsten Dschungel von Afrika erkunden – Zappa ist da mehr Raubtierdompteur als Dirigent.

21 Inkarnationen der diversen, nahtlos ineinanderfließenden Zappa-Bands, ob sie nun gerade Mothers heißen oder nicht, werden gezählt. Am besten ist die Formation, die in den Jahren 1973 bis 1976 dafür sorgt, dass Zappa zur lebenden Legende wird. Die Gruppe ist funky und groovt, schlägt um sich und macht Kapriolen, ist anstrengend und nervt bisweilen wie Sau, ist aber immer brillant. Man versteht schon, warum Bela B. den Zappa dieser Zeit als „furzbeschissenen Jazzrock“ bezeichnet, der nur von Zappas Humor gerettet wird. Aber erstens ist dieser Humor eine beständige Größe, manchmal anspielungs- und geistreich, dann wieder infantil und albern, immer respektlos und stechend; und zweitens hat die Musik, wenn man ihr einfach die Chance gibt, eine Wucht und Power, die einen die Waffen strecken lässt, Jazzrock hin und furzbeschissen her. „Jazz ist nicht tot, er riecht nur komisch“, findet Zappa selbst in einer berühmten Ansage auf dem Livealbum ROXY & ELSEWHERE. Bezeichnenderweise ist es auch die erfolgreichste Zeit in Zappas Karriere.

APOSTROPHE (’), beileibe keine leichte Kost, ist 1974 sein einziges Album, das in den USA in die Top Ten vorstößt (in Deutschland ist Zappas einziger Top-Ten-Erfolg fünf Jahre später SHEIK YERBOUTIZ, das Album, aus dem „Bobby Brown“ ausgekoppelt wurde). Zappa ist ein Mann voller Widersprüche. Obendrein ist er respektlos, schlagfertig, blitzgescheit und saulustig. Er wird groß in der Ära des „Tune in, turn on, drop out“, in seinen Songs wimmelt es von Abgestürzten und Junkies, er nimmt selbst aber keine Drogen: Er raucht zwar wie ein Schlot und trinkt eimerweise Kaffee, aber von dem harten Zeug lässt er die Finger. Er singt von sexuellen Exzessen und perversen Praktiken, lässt sich auf dem Klo fotografieren, heiratet aber selbst 1967 zum zweiten Mal und hält seiner Frau, mit der er vier Kinder hat, bis zu seinem Tod die Treue. Er überzieht Autoritäten aller Art mit Häme und Spott, ist selbst aber ein notorischer Kontrollfreak, der als Bandleader keinen Widerspruch duldet. Und er ersinnt die „Conceptual Continuity“, ein genialer Kniff, mit dem er die Oberhoheit über sein Schaffen behält: „Es ist alles eins“, sagt Frank Zappa 1988 in einem Interview. „Selbst dieses Gespräch ist Bestandteil dessen, was ich an Entertainment mache.“

Es gibt keinen Zufall, alles ist geplant, jede Platte, jedes Konzert, jeder Ton. Behauptet Zappa. Das ist ein gesunder Nährboden, weil er dafür sorgt, dass man der eigenen Haltung zu Zappa nie gewiss sein kann. Wenn man bei einem besonders eingängigen Stück – von denen es ja nicht allzu viele gibt – mitwippt, ist man Zappa dann schon auf den Leim gegangen? Zurück auf den Boden der Tatsachen. Man kann natürlich auch einfach den Ausschaltknopf betätigen und auf die Eingangszeilen dieses Textes verweisen: Nur Idioten können diesen Schlucker als Komponisten bezeichnen. Nicht alles ist Gold, was Zappa gemacht hat. Eine ganze Reihe seiner Platten sind zum Gotterbarmen. Seine Ausflüge ins Filmemachen – „200 Motels“ – mögen Einfluss auf die spätere MTV-Ästhetik gehabt haben, sind aber mit dem Adjektiv halb-gar noch freundlich beschrieben. Und was soll man zu missratenen Stunts sagen wie Zappas kurze Zeit als Kulturattaché der damaligen Tschechoslowakei unter Vaclav Havel? Mantel des Schweigens!

Und doch: Nichts, was er gemacht hat, ist uninteressant. Erfüllte Stunden kann man allein damit verbringen, seine zahlreichen wunderbaren Interviews auf YouTube anzusehen. Und bedeutsam ist sein Auftritt an der Seite von – ausgerechnet – Dee Snyder von Twisted Sister und John Denver am 19. September 1985 vor dem US-Senat, um sich in einer Rede gegen die Anstrengungen des Parents Music Resource Center zu verwehren, der Altersbeschränkungen für Popplatten einführen will. Wie er sich dafür einsetzt, dass die Musik kontemporärer Künstler weiterhin von Jugendlichen gekauft werden darf, egal welche Inhalte die Texte haben könnten, lässt sich verstehen als Kulmination der gesamten Karriere von Frank Zappa, als Zusammenfassung all seines Tun und Strebens seit dem Zwischenfall in Cucamonga 20 Jahre zuvor. Ob er ein Genie war, ist verhandelbar. Dass er ein Held war, steht außer Frage. Zappa lebte Freiheit in seiner Musik und setzte sich für sie ein, als sie in Gefahr war. Immer ein Freak. Und vielleicht auch ein bisschen Hippie.

Dieser Artikel erschien erstmals im ME 06/20.