Wer bist du?

Von der einen Fraktion als gestrige Revoluzzer verschrien, von der anderen als narzisstische Pseudointellektuelle geschmäht. Von immer mehr aber geliebt wie niemand sonst. Ein Erklärungsversuch der österreichischen Gruppe ja, panik.

Von der Notwendigkeit des Zitats, ja Plagiats. Den Fortschritt begreifen, sich fremder Ideen annehmen, falsche Gedanken streichen und durch richtige ersetzen. (…) Bedient euch, schöpft aus dem Vollen eines Jahrhunderts, setzt es in neue Formen!“ So beschrieb die Wiener Indierockband Ja, Panik in ihrem 2007 erschienenen, einem Reclamheftchen nachempfundenen „Programm“ mit eindeutigen Worten ihre Arbeit, deren Ergebnis die Uneindeutigkeit ist. Der Kopf der Gruppe, Andreas Spechtl, verarbeitete damals bereits zum zweiten Mal auf Albumlänge seine vielfältigen Welteindrücke zu Liedern, die theoretisch nichts bedeuten müssen. Die aber durch raffinierte Wortwahl und musikalische Dringlichkeit in der Lage sind, sehr viel zu bedeuten. Und sei dieses Viele „nur“ emotional wahrnehmbar. In österreichischer Poptradition von Falco bis EAV bedienen sich die Texte dazu einer wilden Melange aus Deutsch und Englisch. Es ist die große Kunst des konkreten Ungefähren – den Finger konnte man jedenfalls nie auf die Zeilen legen.

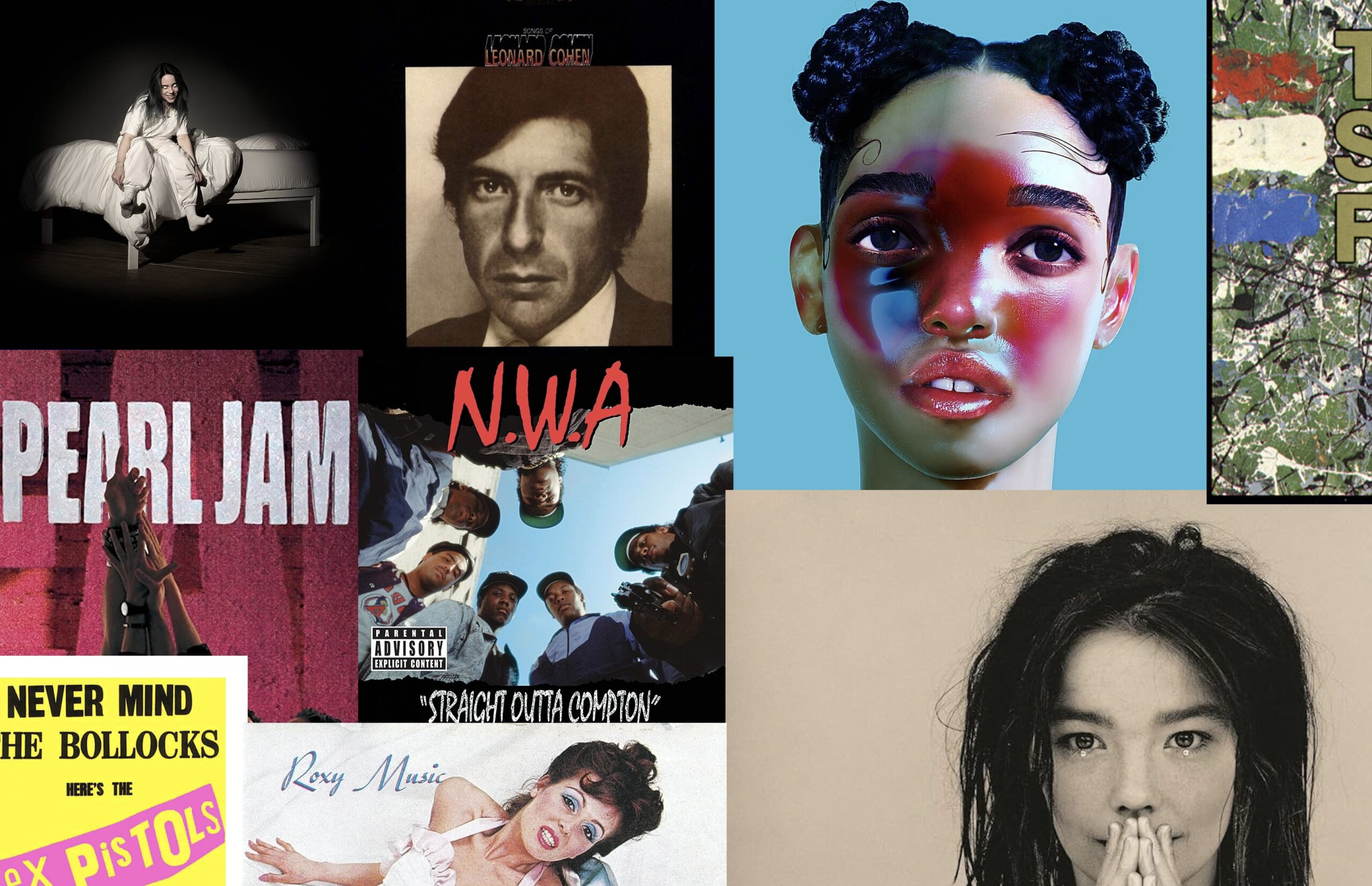

The Taste And The Money hieß damals das Album. Auf ihm fanden sich Lyrics, die teils aus Satzfetzen aus Mafiafilmen zusammengesetzt waren oder alte Helden wie Bob Dylan paraphrasierten, größtenteils aber auf Inspirationen zurückgingen, die nur Spechtl kannte oder verstand. „Spex“ bezeichnete das Album als „wichtigste deutschsprachige Platte seit Blumfelds L’Etat Et Moi“. Auf dem Nachfolger The Angst And The Money wandte die Band ihre Methode der relativ willkürlichen Anordnung sogar musikalisch an, spielte Songs sehr instinktiv ein, nahm sie dann am Computer auseinander, um die Elemente anschließend neu miteinander zu kombinieren. Wieder fand die Presse einen Superlativ: Der renommierte britische „Guardian“ nannte das Album „the best and most substantial work to come from the German music scene in a decade“ – „German“ geht hierbei aber klar, da die Band zum Zeitpunkt der Aufnahme grade dabei war, ihre WG von Wien nach Berlin umzusiedeln.

Doch wo viel Ehr‘, da auch viel Feind. Und weil die Band in ihren assoziativen Texten wenig Angriffsfläche bot, konzentrierten sich die Kritiker auf andere Äußerungen von Ja, Panik. Zum Beispiel auf das fünfminütige Intro zum Video der Single „Alles hin, hin, hin“, in dem Gitarrist Thomas Schleicher vokabelreich der „allmächtigen Liaison von Penis und Kapital“ den Kampf ansagt. Auf YouTube gab es dafür böse Kommentare: „Immer wenn ich dieses Video sehe, hasse ich Österreich ein klein wenig mehr.“ Oder: „Die Geilheit, die den Buben erfasst beim Verkünden seiner Weltbotschaft (…) ist richtig unangenehm anzusehen.“ Auch Spechtls Online-Essays auf der Bandhomepage, in denen er seiner Unzufriedenheit mit politischen Gegebenheiten Luft macht, provozieren viele. Und das nicht nur, weil er darin den Kapitalismus anprangert oder Grundzüge der Situationistischen Internationale gutheißt und in deren Sinn den Spaziergänger zum „einzig wahren Liebenden in den letzten Tagen dieser alten Welt“ ausruft, da nur dieser sich von seinen Leidenschaften bestimmen lässt. Wer den Mund so voll nimmt, der bekommt eben schnell was aufs Maul von denen, die Pop allein als Unterhaltungsfaktor zu würdigen wissen. „Handke für Anfänger?“, fragt ein User, ein anderer versucht Spechtl mit dem Slogan „Anticapitalism sells better than sex“ mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Meistens aber war die Sprache Stein des Anstoßes. Immer wieder wurde der Vorwurf laut, die Spechtlschen Ausführungen seien entweder selbstverliebtes Geschwafel oder setzten ein Studium der Philosophie voraus.

Doch solche Anfeindungen lassen ihn kalt. Verweigerung gehört für einen, der ebendiese propagiert, natürlich auch zum Handwerkszeug. Doch wenn der 26-Jährige will, spricht er – jenseits von Liedtexten und Essays – ganz ungekünstelt, etwa über sein Faible fürs Panieren. Ganz genau, das Panieren beim Kochen. Oder er berichtet in Online-Tagebüchern offenherzig über die Erfahrungen seiner Band bei einer Konzertreise durch Afrika. Da wird sehr konkret geschwitzt, gekotzt und tief geblickt in den wahren, den an sich doch eher schüchternen Spechtl.

Auf DMD KIU LIDT, dem neuen Album der Gruppe, wirkt es zunächst so, als bräche dieser wahre Spechtl mehr denn je hervor, als löse die konkrete Botschaft die abstrakte allmählich ab. „In gewisser Weise kommt der Spechtlandreas in den neuen Stücken mehr vor als bisher, oft aber auch nur, um wieder viel zu lügen. Das ist aber auch das Konzept der Platte: sich ein Leben zu erfinden. In einem zusammenmontierten Leben ist man immer mehr als nur eine Person“, sagt Spechtl. Das Mehrdimensionale der Persönlichkeit, das Thema interessiert ihn. In einem Blog-Eintrag stellte er einmal fest, dass es nicht darum gehe, „sich kein Facebook-Profil anzulegen, sondern, wenn schon, dann mindestens zehn, für jede schizophrene Laune eines“. Die Wahl des Plattencovers passt dazu: Es zeigt eine Spiegelfläche, kein festes Bild. Bleibt also alles anders, um den von der Band geschätzten Grönemeyer zu zitieren. Denn das Zitat ist und bleibt ein wesentliches Element ihrer Arbeit. Auch auf DMD KIU LIDT wird wieder viel ausgegraben und umgebaut: Dylan, Velvet Underground und ganz nach dem Motto „Re-Make/Re-Model“ auch Roxy Music.

Den Vorwurf konzeptioneller Verkopftheit weist Spechtl zurück: „Wir sind alles andere als unnahbar oder artifiziell, unsere Texte handeln schließlich von Befindlichkeiten.“ Im Gegensatz zu anderen sei es ihm aber wichtig, „nicht in Innerlichkeit zu verfallen. So weit darf einen auch Depression nicht treiben, sich nur noch mit sich selbst zu beschäftigen, kein politisches Moment in die eigene Lage mehr hineindenken zu können.“ Gefällige Sätze in den Ohren derer, die unter dem Betroffenheitswahn im deutschen Pop leiden. Spechtl: „Ich nehme keine Namen in den Mund, aber wir wissen alle, wie diese Scheißer heißen, diese ‚Mir geht’s schlecht, aber ich mache mir ein Bier auf und vielleicht umarmt mich ja mein bester Freund‘-Texter …“

Es liegt nahe, die angedeuteten „Scheißer“ im Diskurspop zu verorten, von dem sich Ja, Panik seit jeher abgrenzen. „Weißt du, was dir [over-sophisticated Popdiskursler

DMD KIU LIDT bedeutet „Die Manifestation des Kapitalismus in unseren Leben ist die Traurigkeit“. Das ist kein lustiges Album, es zeugt höchstens von Galgenhumor. Aber Spechtl sieht im Pessimismus den „Ursprung aller Schöpfung“. Und schließlich ist das Schwarzsehen, das Granteln, österreichische Tugend und führt, wie Statistiken jüngst erwiesen haben, zu längerem Leben.

Albumkritik S. 80, CD im ME 4/11