Die Hiphop-Kolumne von Davide Bortot

Alle reden vom R’n’B der Zukunft. Der britische Produzent Joker macht ihn einfach.

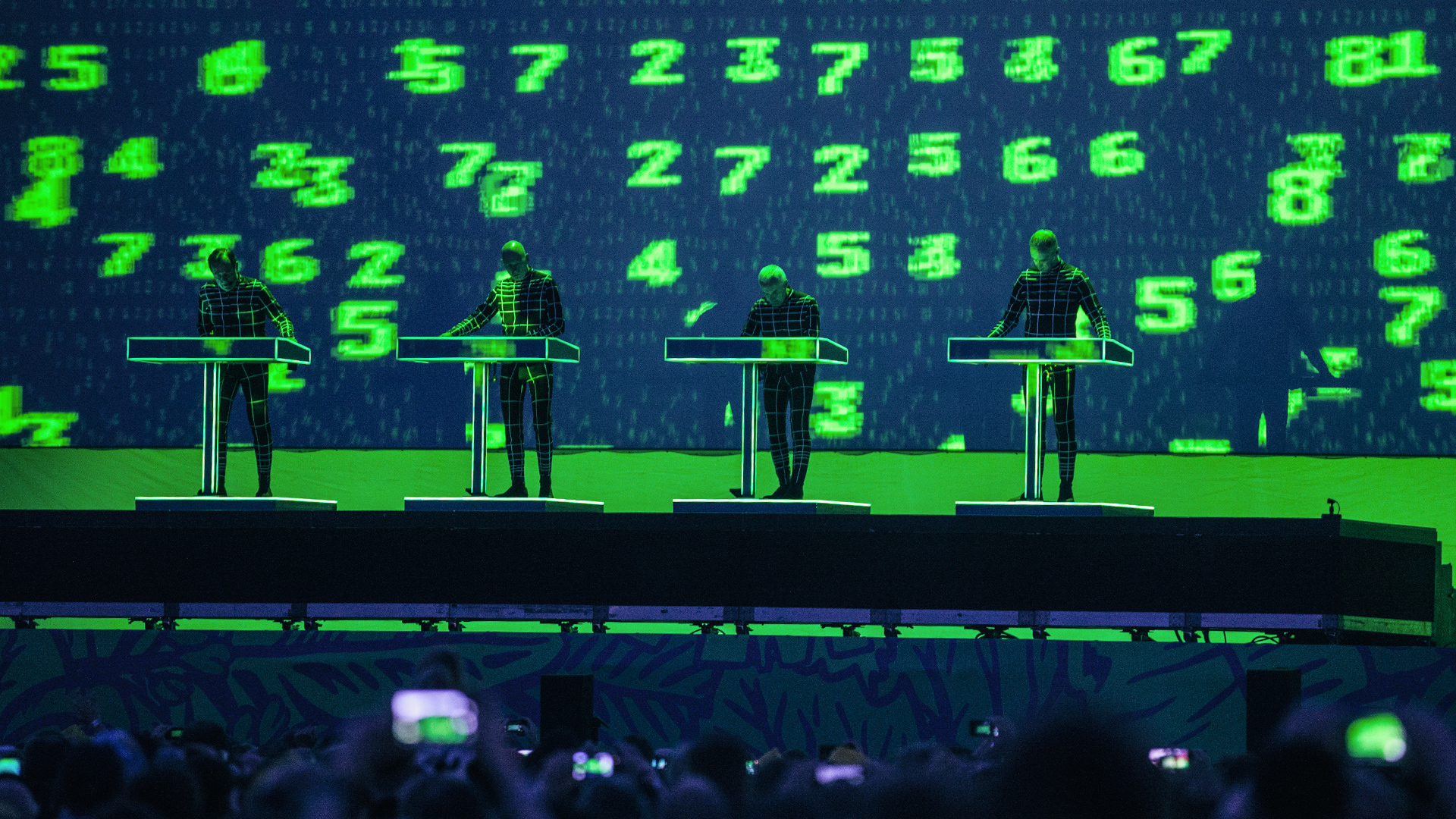

Mit 14 DJ, die ersten Beats mit 15, der heiße Scheiß mit 18, Doppel-Deal mit 21. Seit Jahren mischt Liam McLean nun schon unter dem Namen Joker die Dubstep-Welt auf: mit epileptischen Grime-Beats in Superzeitlupe, breitbeinigen Basskaskaden und einer subtilen maschinellen Melancholie, wie man sie sonst nur im Detroit der späten Achtziger unterhielt. Er hat auf allen wichtigen Labels veröffentlicht, mit allen Granden gespielt und dem Genre seinen letzten großen Meilenstein spendiert: das monströse „Tron“ aus dem Jahre 2009.

Mehr noch als McLeans tadellose Szene-Referenzen bestach jedoch stets seine Anschlussfähigkeit im erweiterten Popkontext. Wie kein zweiter Produzent aus dem britischen Basskosmos verfügt er über ein intuitives Gespür für Melodiebögen, die bei allem Wiedererkennungswert nie den Grind ihrer Umgebung abgelegt haben. Jokers Musik ist einprägsam und kantig, unverkennbar und abwechslungsreich, bretthart und butterweich zugleich. Größer als seine Tunes waren nur die Hoffnungen in Joker. So erklärte ihn sein Mentor Pinch quasi mit der ersten Maxi zum Madonna-Produzenten der Zukunft. Und all die geschmacksverirrten Rapper im Euro-Rausch hätte man ohnehin zu gerne für ein verlängertes Wochenende zu dem verschlossenen Burschen nach Bristol geschickt, um mal eben den HipHop der Zukunft rauszuhauen. Dazu ist es nie gekommen. Das Wunderkind nahm sich Zeit, reifte behutsam in seinem Umfeld und veröffentlicht nun zwei Jahre nach dem Höhepunkt seines Hypes sein Debütalbum bei 4AD.

Das verschiebt die Parameter erwartungsgemäß noch weiter gen Song; auf den zwölf Stücken wird vier mal gesungen, zwei mal gerappt, und das meist sehr anständig. Jessie Ware aus dem Umfeld der Young Turks röhrt auf dem Titeltrack „The Vision“ und „Here Comes The Light“ zelebriert ein unschuldiges Verständnis von Kitsch, das allemal sympathischer daherkommt als umgekehrt die laschen Dubstep-Exkursionen von Jay-Z und Snoop Dogg. Für Puristen gibt es dagegen noch mal „Tron“ in voller Länge und die neonfarben schimmernde Sägezahnballade „My Trance Girl“. Alles im bewährten Trademark-Sound, aber ohne jene Formelhaftigkeit, die Dubstep in Rekordtempo das Blut aus den Adern gesaugt hat. So also kann der R’n’B der Zukunft klingen, wenn man ausnahmsweise mal nicht darüber nachdenkt, sondern ihn einfach macht.