Energie hoch zwei

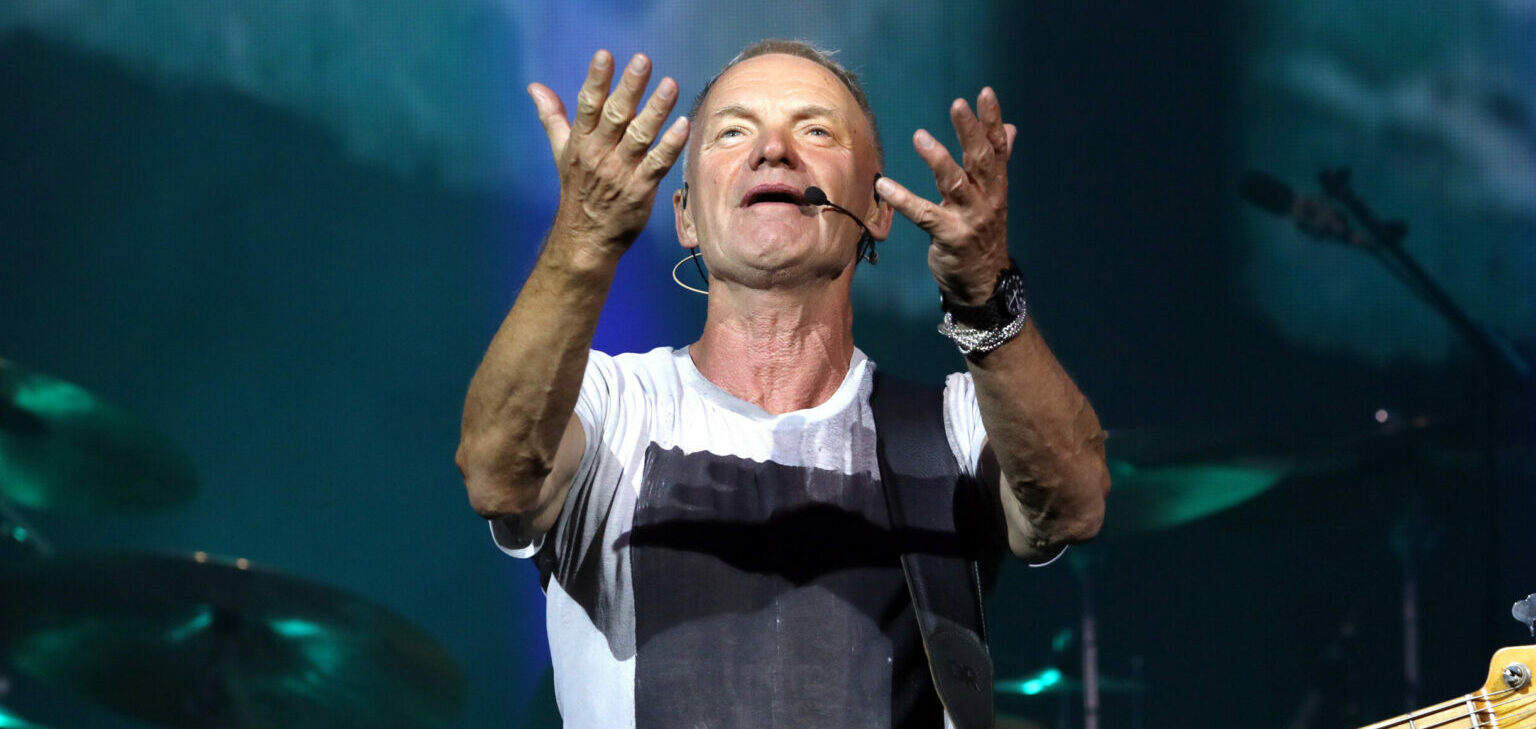

Schon in den Achtzigern war er ein Topstar. Seitdem geht Sting immer wieder auf Tour. In diesen Tagen wird er 50, aber ein Problem hat er damit nicht. Im Grunde hat er gar keines.

Coburg im Ausnahmezustand. Die 42.000-Einwohner-Stadt, bis zum Fall der Mauer mit der deutschdeutschen Grenze zwangsliiert und sich heute im Internet als „liebenswerte fränkisch-thüringische Mischung“ skizzierend, war lange Zeit Herrschaftssitz der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha und folglich gern frequentierter Treffpunkt des europäischen Hochadels. Heute hat sie einen neuzeitlichen Pop-Promi in ihren Mauern: Sting is in town, und zwar mittendrin. Rund um den malerischen Schlossplatz beginnt sich am späten Nachmittag dieses sonnigen Sonntags eine Blechlawine durch die mittelalterlichen Gassen zu zwängen, und auswärtige Autofahrer erleben sichtlich irritiert, was Verkehrsregelung auf Fränkisch heißt: Ein „Durchfahrt verboten“-Schild wird mal eben ohne Vorwarnung auf die Hauptdurchgangsstraße gewuchtet und daneben ein dickbäuchiger Polizist platziert, den die so erzwungenen dutzendfachen Wendemanöver der leicht angesäuerten PKW-Lenker ganz offensichtlich kalt lassen. Und weil erfahrungsgemäß keiner der Fans – gute 10.000 werden heute erwartet – sonderlich weit zu laufen bereit ist, wachen argwöhnische Anlieger am Gartenzaun lehnend darüber, dass ihnen auch ja keiner die Ausfahrt blockiert wie am Mittwoch letzter Woche, als Peter Maffay da war. Die Eingeborenen kennen ihre Pappenheimer mittlerweile, hatten zuvor doch schon Bryan Adams, Whitney Houston und Sir Elton John in Sichtweite des Denkmals von Herzog Ernst I. konzertiert.

Derweil wird am nahen Imbissstand, wo langhaarige Mittzwanziger und reifere Herren so um die Vierzig friedlich vereint in der Sonne wiederkäuen, dutzendfach die Devise „Bidde zwaa in a weggla“ ausgegeben. Soll heißen: Zwei in einer Semmel, wenn’s beliebt. Bratwürste sind gemeint. Für die ist die ehemalige Residenz schließlich auch berühmt. „Auf keinen Fall sollten Sie sich eine Kostprobe entgehen lassen!“, rät Coburg-Online nicht ohne Stolz. Lind so stehen sie da, schlecken den daneben getropften Senf vom Hemd und beäugen, was die Ladies so alles an hervorstechenden Errungenschaften vorbeitragen. Die Glücklichen. Haben, scheint’s, schon einen Parkplatz. Die Mehrheit sucht noch.

Der dicke Polizist langweilt sich im Schatten des Bürglaßschlösschens (das heißt wirklich so) und grinst breit auf die dilettantisch vorgetragene Frage, wo man denn das Landestheater finde: „Sie stehen genau davor.“ Muss einem aber doch auch gesagt werden. Ein erst auf den zweiten Blick imposanter Bau, 1840 eingeweiht und „Kultur- und Kunstschatz von international hohem Rang“. Wer hier rein will, braucht heute einen „Access All Areas“-Aufkleber. Das an die Brust gepappte Teil wird zum Sesam-öffne-dich, zu Fuß geht es erst ein Stück weit Richtung Bühne und dann rechts hinein in das ehemalige Hoftheater mit seinen 550 Sitzplätzen. An der Pforte wartet schon Tourmanager William Francis, ein zuvorkommender Mensch, der umgehend zum Interview hinauf in den ersten Stock eskortiert. Stings Garderobe hat derart amtliche Ausmaße, dass die dunkle Ledergarnitur in Raummitte, obwohl relativ wuchtig, beinahe unscheinbar wirkt. Die riesigen Fenster sind zum Großteil verhängt, in der Ecke lehnen zwei mannshohe Spiegel träge nebeneinander an der Wand mit einem Stapel weißer Handtücher in Reichweite. Ein fürwahr treffliches Ambiente für den größten Feingeist im internationalen Rockzirkus, der mit Police in den Achtzigern anfangs peitschenden Reggae-Rock kreierte, seine Band dann auf eher gediegenen Pop einschwor und schließlich als Solist zu einem ungleich anspruchsvolleren, hundert Prozent Yuppie-tauglichen Sound fand.

„Du hast 15 Minuten“, sagt Mr. Francis und entschwindet durch die überdimensionale Tür, die sich Sekunden später erneut öffnet. „Hi“, sagt Sting mit festem Fländedruck und hievt sich, kaum dass er sich der Länge nach in den einen Sessel hat fallen lassen, sofort wieder in die Senkrechte, um sich die Schale mit Snickers vom Tisch zu angeln. „Want some?“ danke, nein. Aber er schon. Erster Eindruck: Nein, wie knapp 50 sieht dieser Gordon Matthew Sumner nun wirklich nicht aus. Dabei feiert er am 2. Oktober tatsächlich runden Geburtstag, und man glaubt es ihm aufs Wort, wenn er sagt: „Ich bin stolz drauf, demnächst so alt zu sein, Das ist immerhin ein halbes Jahrhundert! Ich fühle mich aber eher wie siebeneinhalb. Meine Kinder halten mich nicht umsonst für komplett verrückt.“ Und hat dabei dieses sympathisch-breite Grinsen im Gesicht, das er in der nächsten halben Stunde noch ein paar Mal aufsetzen wird.

Der Meister, offenbar bester Laune, philosophiert: „Das Leben lässt dir keine Wahl, du alterst, und irgendwann stirbst du – was soll’s. Viele meiner Freunde sind schon tot. Ich lebe lieber.“ Was denn, viele schon verblichen? Doch, stimmt. Der Ex-Lehrer hat wirklich bereits einige enge Weggefährten verloren, so etwa Kenny Kirkland, jenen legendären farbigen Keyboarder, der 16 Jahre lang sein Partner auf der Bühne und im Studio gewesen war; er starb im November ’98. Rund zwei Jahre ist Sting jetzt schon am Stück auf Tour, aber das sieht man ihm ebenso wenig an wie sein Alter. „Wir haben bis dato 285 Shows gespielt vor 2,7 Millionen Leuten. Es gibt keinen, der so exzessiv tourt. Keinen. Ein Teil von mir ist darauf ziemlich stolz“ (wieder dieses Lausbubenlächeln.) „Eigentlich ist das ja Wahnsinn. Aber in einem Monat ist alles vorbei, hab‘ dann endlich wieder mehr Zeit für meine Familie. So bin ich nun mal, in mir steckt etwas von einem guten Soldaten. Wenn du mich in eine Richtung schiebst, marschiere ich los und weiter und weiter. Bis ich zusammenklappe.“

Und wie schafft man es, sich nach so vielen Konzerten immer wieder aufs Neue zu motivieren? Kurze Pause. Seine blauen Augen saugen sich am Tisch fest: „Ich betrachte das alles nicht als selbstverständlich. Was ich da oben tue, gibt mir sehr viel. Ich singe einfach, verstehst du? Und ich singe gerne. Ich singe meine Melodien, meine Texte mit Leuten, die ich sehr mag, mit meinen Musikern, wir haben einfach Spaß. Und ich sag dir eins: Wir hätten keinen Deut weniger Fun, wären nur fünf Leute da. Oder gar keiner, wenn wir nur für uns selbst spielen würden. Aber wenn 25.000 Leute kommen, setzt das eine gewisse Energie frei. Es ist ein verdammt netter lob, den ich habe. Aber bin ich tatsächlich ein Showman? Nein, vermutlich nicht. Zumindest nicht von Natur aus. Ich mache das, weil ich Musik liebe, weil ich auf diesen gepflegten Radau stehe. Ich betrachte das weder als selbstverständlich, noch nehme ich das alles sonderlich ernst.“ Und dann beugt Sting sich vor, seine Stimme wird leiser, bekommt einen geradezu beschwörenden Tonfall: „Es ist einfach Spaß. Got that?“

Den werden auch die Zehntausend heute Abend haben, weil sie wissen: Der Mann macht keinen Bogen um seine eigene Vergangenheit, spielt „Message In A Bottle“ und „Bring On The Night“ und „Every Linie Thing She Does Is Magic“. „Ja, warum sollte ich denn nicht? Was ich tue, ist der Song meines Lebens. Und der beinhaltet auch ‚Roxanne‘, ‚Every Breath You Take‘, Fragile‘ und ‚Desert Rose‘. Das bisher war eine Reise für mich. Und es würde keinen Sinn machen, Stationen dieser Fahrt auszulassen. Ich bin verdammt froh, die alten Stücke zu singen, denn es ist mein Job, ihnen Leben einzuhauchen, sie wieder zum Leben zu erwecken, so als ob sie erst heute geschrieben worden wären. Der Sound mag anders als damals sein, die Mentalität auch, aber die Stücke verlangen dieselbe Energie. Die Leute lieben sie. Sie kommen zu einem Sting-Konzert, um zu hören, was sie kennen. Schau, ‚Roxanne‘ war nie ein wirklicher Hit.“ (Das kann man auch anders sehen – siehe Biokasten). „Es hat zwanzig Jahre gedauert, bis der Titel endlich im Bewusstsein der Leute verankert war. Ich spiele ‚Fragile‘ am Schluß des Sets, das war ebenso wenig ein Charterfolg. Aber die Leute haben den Song im Kopf, und wenn sie ihn hören, mögen sie ihn.“

Den in diesem Zusammenhang vorgebrachten Einwand, er überfordere sein Publikum gelegentlich mit arg vertrackten Rythmen und Arrangements vielleicht doch etwas, lässt Mr.Sumner nicht gelten: „Es ist eine ständige Spannung, den Leuten einerseits gefallen zu wollen und sie andererseits zu fordern. Wir könnten da rausgehen und zwei Stunden lang Free Jazz machen, aber das würde sie befremden. Das will ich nicht. Ich bin im Prinzip ein Populist. Ich versuche, Songideen zu generieren, die möglicherweise etwas kompliziert sind, aber noch nachvollziehbar und unterhaltsam. Wir machen doch keine hohe Kunst, uns geht es um Entertainment. Aber im Rahmen dessen kannst du die Erwartungen der Leute durchaus etwas dehnen. Damit ist es dann aber auch genug. Weiter zu gehen überlasse ich anderen.“

Nun ist der 49-Jährige bekanntermaßen nicht gerade ein sonderlich beredter Entertainer, was ihm aber herzlich wurscht ist: „Muss ich doch auch nicht. Was ich mitteilen will, steckt in meinen Songs. Und das ist ziemlich abstrakt. Was sollte ich auf der Bühne auch groß sagen? Ich bin kein Politiker, ich mache nichts anderes als singen. Wenn Claudio Abbado (italienischer Stardirigent – Anm.d.Red.) mit den Berliner Philharmonikern auftritt, geht er auch nicht raus und fragt das Auditorium: ‚Hey München, wie geht s? “ Sagt’s mit weit ausgebreiteten Armen, im Sessel lümmelnd und in einem schauspielernden Tonfall, der ihn selbst erheitert.

Der Mann, so viel steht nach einer Viertelstunde mal fest, ist mit sich und der Welt im Reinen. Mit The Police hat er fünf, als Solist sieben Studioalben eingespielt, 15 Grammys hat er bis heute eingesackt, darunter zwei – und das wissen die wenigsten – für die beiden Police-Instrumentals „Behind My Camel“ (übrigens einer der wenigen Police-Songs, der nicht von ihm stammt) und „Reggatta De Blanc“, er hat mehr als ein Dutzend Film- und TV-Rollen übernommen („Quadrophenia „, „Dune“), in einer US-Inszenierung der „Dreigroschenoper“ mitgespielt, er engagiert sich seit Mitte der achtziger Jahre bei Amnesty International für die Menschenrechte und gründete 1987 die Rainforest Foundation, um die Weltöffentlichkeit für das drohende Sterben der Regenwälder zu sensibilisieren. Was für Ziele hat so einer? Hat er überhaupt noch welche?

Wieder lehnt er sich vor, wieder dieser beschwörende, deutlich leisere Tonfall: „Das mag jetzt ein wenig lächerlich klingen, aber ich bin keine schrecklich ehrgeizige Person. Meine einzige Ambition ist es, glücklich zu sein. Einfach nur glücklich und zufrieden. Und manchmal macht es mich froh, wenn ich mich auf komplett unbekanntes, frisches Terrain vorwagen kann. Dahin, wo ich von nichts eine Ahnung habe, ein Baby bin. (lacht) Und das macht mich dann glücklich: Etwas zu lernen.“ Lehnt sich zurück, fixiert die Wand gegenüber. „Brauche ich noch einen Grammy? Muss ich einen Oscar gewinnen? Nein, muss ich nicht. Ich brauche lediglich eine gewisse geistige, körperliche und philosophische Herausforderung. Ich bin gern am Leben.“

Die Zwischenfrage drängt sich auf: Und – bist du momentan glücklich? „Ja, sehr. Die Show heute Abend ist ausverkauft, morgen fliege ich zu meiner Familie nach England, werde den Tag mir ihr verbringen, dann geht es zu einem weiteren Gig zurück nach Hamburg … komm schon, das ist doch nun wirklich kein schlechtes Leben.“ Und guckt dabei unschuldig wie ein Zwölfjähriger, dann macht er für ein, zwei Sekunden mit verstellter Stimme einen auf genervt: „Wäh, mein Leben ist so langweilig, so schrecklich…“ Um sofort breit grinsend klarzustellen: „Nein, Quark. Es ist verdammt glücklich.“ Hmmm. Und was wäre, wenn deine älteste Tochter heute ankäme und sagen würde: ‚Dad, ich gehe zu den Zeugen Jehovas‘? Die Frage fußt auf einem Zitat, nachzulesen im Booklet der ’86er-CD „Bring On The Night“ („Ich halte blinden Gehorsam einer Flagge, Nation, Religion oder Ideologie gegenüber für abstoßend und letztendlich verheerend“), und sie erwischt den sechsfachen Vater augenscheinlich kalt. Die Augenbrauen zucken.

Ooops, war das am Ende eine Spur zu frech? „Wo steht das? Also heute würde ich das so vermutlich nicht mehr sagen. Wahrscheinlich würde ich statt ‚verheerend‘ das Wort ‚banal‘ benutzen. Aber zu deiner Frage: Ich glaube nicht, dass meine Kinder… dass sie so etwas tun würden. Ich bin nicht dogmatisch, ich sage nicht: Das darfst du und das darfst du nicht.

Wenn du mich schon so fragst: Ich würde den Dialog mit ihr suchen, sie nach den Gründen für ihre Entscheidung fragen. Es ist wichtig, miteinander zu reden und sich nicht nur hinzustellen und zu sagen: Das ist schlecht. Beispielsweise reden meine Kinder und ich ja auch immer wieder mal über Musik. Die hören sich so ziemlich alles an. Einer meiner Söhne steht auf Rap, und wenn ich ihn dann frage, wovon der Typ, dessen Scheibe gerade läuft, da singt, kommt oft die Antwort: Keine Ahnung.‘ Dann sage ich: Lass uns mal genauer hinhören. Und ich sage dir, manchmal ist das richtig übles Zeug.“ Erneut flirten die Mundwinkel mit den Ohren.

„Die Typen singen davon, wie sehr sie die Weißen hassen, reimen Mord auf Totschlag. Dann frage ich meinen Junior schon mal: Junge, warum hörst du dir so einen Kram an? Darauf er: ‚Dad, du überhörst die Ironie, die da drin steckt.‘ Dann sage ich: ‚Okay, ich hab’s kapiert. Ist alles nur ironisch gemeint.‘ Verstehst du, ich setze mich mit dem Zeug, was meine Kinder hören, auseinander. Und manches davon ist ziemlich heftig.“ Und was ist mit deinen eigenen Sachen hörst du die auch gelegentlich? „Nein, nie.“ Geräuschlos öffnet sich die Tür, Tourmanager Francis signalisiert durch seine Anwesenheit: Die Zeit ist um. Momentchen noch, da war‘ noch was: Der Inhalt der mitgebrachten Tasche. Sting stutzt: „Hab‘ ich ja noch nie gesehen.“ Ein Schwung Police-Bootlegs wird intensiv beäugt: „Live In Paris“, „Sting The Girls And Make Them Die“, „Support The Cops“ (ein Vinylmitschnitt des legendären Rockpalast-Auftritts), „In The Name Of The Law“, „Police au Bourget“ und wie sie alle heißen, in den Achtzigern mangels offizieller Alternativen – eine reguläre Zweier-Live-CD des Trios erschien erst 1995, Jahre nach seinem letzten öffentlichen Auftritt im Juni ’86 – für ein Heidengeld zusammengekauft. Und er lacht sich halb schlapp, als er den subtilen Humor erkennt, den die Tonpiraten gelegentlich bewiesen haben: „Produced by the robbers for A & B Records Ltd.“, steht da zum Beispiel eine Verballhornung des A & M-Labels, auf dem seinerzeit die offiziellen Police-Scheiben erschienen. Manche Bootlegger haben gar wissentlich oder nicht seine Songtitel verhunzt: Statt „Bed’s Too Big Without You“ steht da „The Best To Be Without You“, „Walking Under The Moon“ statt „On The Moon“ oder der Abschuss – „While The World Is Turning Around“ anstelle von „When The World ls Running Down“.

Stresst ihn denn die Vorstellung nicht, dass andere, sich illegal seiner Kreativität bedienend, damals unter Umständen amtliche Summen verdienten? „Nein – ich habe auch so genug Geld gemacht. Sehen wir es doch einmal so: Die haben da auch einige Arbeit reingesteckt, haben die Shows mitgeschnitten, sie auf LP oder CD gepresst, veröffentlicht… Ich habe genauso wenig ein Problem mit Napster. Musik ist doch dem Wesen nach gratis, es sei denn, du bringst die Leute dazu, etwas dafür zu zahlen. Nein, ich hege gegen die Bootlegger keinerlei Groll. Dazu geht es mir viel zu gut.“ Sagt es, bedankt sich artig für die ihm überreichte „schwarze“ Police-Live-CD „Tea In The Sahara“ italienischer Herkunft, der gleiche feste Händedruck wie am Anfang, dann ist die Audienz beendet. „Und – wie war’s?“, fragt der Kollege, der vor der Tür gewartet hat und nun als Nächster und Letzter an diesem Tag an der Reihe ist. Na, so wie der Typ eben ist: beeindruckend.

www.sting.com