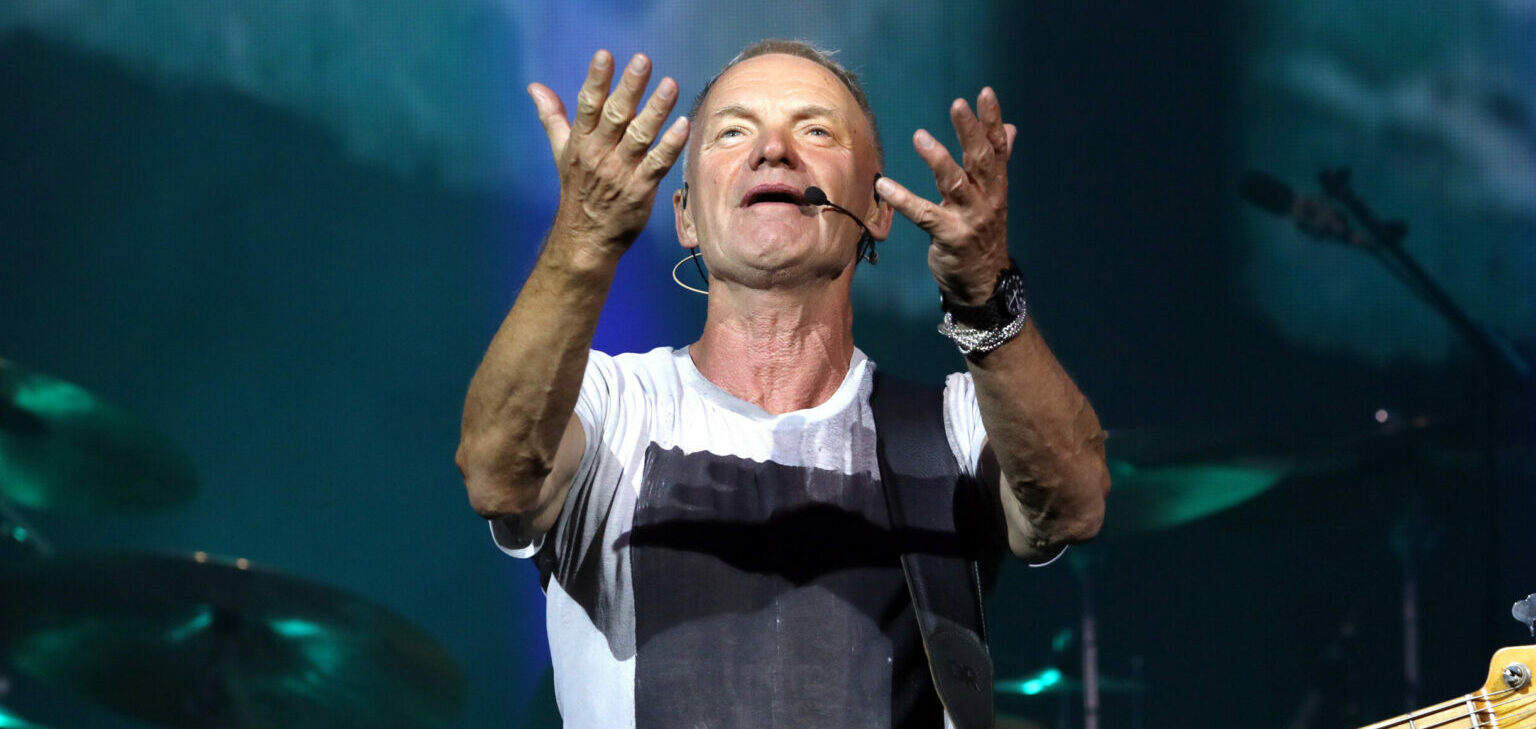

Sting

Er nimmt den Mund inzwischen reichlich voll. Sting, Playboy mit philosophischen Neigungen, gibt bei Police inzwischen unbestritten den Ton an. Steve Lake nahm die Worte des Großen Vorsitzenden einmal genauer unter die Lupe - und kam zu dem Ergebnis, daß nicht jeder Schuß ins Schwarze trifft.

Der Name ist nicht sein eigener, die Haarfarbe auch nicht. Die Gründung der Gruppe war nicht seine Idee, genausowenig wie die Entscheidung, schleppende Reggae-Rhythmen zum Markenzeichen von Police zu machen. Was allerdings die Stimme angeht, so gibt es in der gegenwärtigen Popmusik keine, die man leichter identifizieren kann.

Aber inwieweit ist das überhaupt noch wirklich seine Stimme? Bevor sie unsere Ohren erreicht, haben sie ein Roland Space-Echo, ein Evenüde-Harmonizer und Gott weiß was noch alles gefiltert.

Der „Geist in der Maschine“ ist ein kaum greifbarer Geselle. Denn je weiter der neugierige Reporter zu bohren versucht, desto geringer werden seine Chancen, gesicherte Tatsachen über Stings Leben, Charisma, Karriere und Musik zu erhalten.

Nehmen wir zum Beispiel etwas Harmloses wie das Geburtsdatum. In praktisch jedem Interview sinniert der Sänger über sein Alter und über die Veränderungen, die er als Künstler, Philosoph und Mensch durchlebt. Für einen Engländer klingt er dann geradezu kalifornisch.

Nach einem halben Dutzend solcher Selbstgespräche beginnt man sich zu fragen, ob dieser Alters-Firlefanz nicht ein raffiniertes Ablenkungsmanöver ist, um den Interviewer nicht über die verflossene Jugend von Stings Police-Kollegen nachdenken zu lassen. Laut Biografie ist Andy Summers 40, aber selbst diese Altersangabe irrt sich wohl noch zu seinen Gunsten. Ich bin selbst schon unglaublich alt und kann mich noch gut an einen musikalisch ausgereiften Summers (damals schrieb er sich Somers) erinnern, der Anfang der 60er Jahre bei Zoot Money spielte. Auch Stewart Copeland scheint schon seit Beginn der Zeitrechnung dabeizusein.

Ist Sting wirklich erst 1961 geboren? Mir wäre das ja herzlich egal, wenn er das Datum nicht immer wieder so hartnäckig betonen würde. Nehmen wir also mal die Richtigkeit seiner Angaben an, dann wäre er mit 25 Jahren bei Police eingestiegen, Immerhin hatte er sich zuvor schon durch eine beeindruckende Liste der verschiedensten Aktivitäten geackert:

Als Gordon Sumner wurde er in Newcastle geboren – seine Mutter war entweder klassische Pianistin oder Friseuse – je nachdem, welche Biografie man liest. Sein Vater war ein ehrgeiziger Milchmann, dem die Molkerei, für die er arbeitete, eines Tages selbst gehörte.

Mit 19 ging Sumner an die Warwick Universität, fiel bei der Zwischenprüfung durch und schachtete als Bauarbeiter Gräben aus. Danach arbeitete er – im Dienste ihrer Majestät – in einem Steuerbüro. Als ihm das auch zu langweilig wurde, besuchte er drei Jahre lang ein Lehrer-Kolleg, bevor er als Englischlehrer und Fußballtrainer an der St. Catherine’s School in Newcastle landete.

Nach Hochzeit und Fammengründung ließ er das Unterrichten aber schnell wieder sein und wurde hauptberuflich Musiker – meist in Jazz-orientierten Bands der verschiedensten Stilrichtungen: Dixieland, Big Band, Jazz-Rock.

Die Oldtime -Jazzer verpaßten Sumner auch seinen Spitznamen; er verdankt ihn dem gelb-schwarzen Sweater, den er ständig trug und in dem er wie eine Wespe aussah. „Plötzlich hatte ich den Namen weg, Alle, sogar meine Mutter, nannten mich Sting.“

Als sich sein Talent herumzusprechen begann, wagte er den Sprung und gründete seine eigene Band. Sie hieß Last Exit, nach Hubert Selbys kontroversem Roman „Last Exit To Brooklyn“. Laut Sting waren sie „damals die beste Band in Newcastle. Das ist keine Angeberei, sondern ganz einfach Tatsache. Wir waren die heißeste Band in Newcastle. Die große Sache, verstehst du? Trotzdem, mein Ego war mit der Situation nicht allzu zufrieden“.

Als Stewart Copeland ihm anbot, nach London zu kommen und bei seiner neuen Band Police einzusteigen, sagte Sting sofort zu. Die Geschichte der frühen Police-Jahre ist oft genug erzählt worden, aber um die wichtigsten Facts nochmal kurz anzureißen: Sie begannen als Trio aus Copeland, Sting und dem französischen Gitarristen Henry Padovani. Um überhaupt Arbeit zu bekommen, nahmen sie das Angebot an, als Backmg Band der früheren Bowie-PR-Dame Cherry Vanilla auf Tour zu gehen.

Sie scheuten sich auch nicht, sich brav ihre Haare blond zu färben, um Rollen in einem Werbespot für Wngley’s Chewing Gum zu erhalten, Sting erwies sich dabei als so fotogen, daß ihm das wenig später seine Rolle in „Quadrophenia“ einbrachte.

Andy Summers schaffte den Sprung in die Band, weil er zuvor bei Kevin Coyne gespielt hatte; Coyne war einer von Stings Lieblingssängern, („Coyne macht den totalen Seelen-Strip, der zieht sich völlig aus, Ich muß betrunken sein, um das ertragen zu können, so hart ist das.“) Zu viert standen Police die erste Aufnahmesession unter der Regie eines deplacierten John Cales durch, Danach setzte sich Padovani zu Wayne County ab, Wieder zum Trio geschrumpft, wurden Police von sämtlichen Londoner New Wave-Musikern von Herzen gehaßt. Ihr Name wurde als schlechter Scherz angesehen, ihre gefärbten Haare verspottet. Modebewußte Kritiker taten sie als opportunistische Oldtime ab, die versuchten, sich an den Punk-Zug anzuhängen. Davon unbeeindruckt und dank des pfiffigen Managements von Stewarts Bruder Mües Copeland zog es sie zunächst einmal nach Amerika.

Ein weiser Entschluß: Die Amerikaner waren total hilflos, was das Etikett New Wave anging; sie hatten nicht den geringsten Durchblick und hielten Blondie und Tom Petty für Punker. In diesem Umfeld schafften Police die Grundlage für alles, was noch folgen sollte.

Ihr musikalisches Können machte sie zu der New Wave-Truppe, die auch konservative Musiker und Geschäftsleute akzeptieren konnten, Jedesmal, wenn Santana, Ted Nugent, Boston oder Foreigner die unvermeidliche Interview-Frage zum Thema Punk gestellt wurde, kam dieselbe Antwort; „Wir stehen echt auf Police,“

Alles, was Mües Copeland noch zu tun blieb, war, die Band auf den weißen Reggae zu trimmen, der sich vor allem durch die ersten Alben zieht, „Wir hatten mal eine Party bei Sting“, erzählt Copeland, „und – als ob ich geahnt hätte, daß er sofort auf die Musik abfährt – brachte ich jede Menge Wailers-Älben, ein paar Burning Spears und diverse Dub-Scheiben mit. Und Sting klinkte sich tatsächlich auf der Stelle in diese Musik ein.“

Eine weiße Welt, die sich von Ganjarauchenden, dreadlockigen Rastas bedroht fühlte, konnte sich an genau dieselben Rhythmen wesentlich leichter gewöhnen, wenn sie von den netten blonden Jungs von nebenan gespielt wurden. „Roxanne“, von Sting ursprünglich als Bossa Nova im 50er Jahre Stan Getz/Astrud Gilberto-Stil geschrieben, wurde komplett umgemodelt – und auf einen Schlag waren sie Stars.

Unter den Musikern gab es allerdings immer noch ein paar Miesmacher. Elvis Costello: „Man sollte Sting mal rechts und links eine runterhauen und ihm sagen, daß er aufhören soll, mit diesem lächerlichen jamaikanischen Akzent zu singen.“

Wer bestimmt eigentlich den Glamour-Quotienten von Popstars? Ich bin wahrhaftig kein Experte in diesen Fragen, aber auf mich wirkt Sting nicht sonderlich attraktiver als seine Police-Kollegen, die – trotz ihres fortgeschrittenen Alters – nach allgemeinen Pop-Maßstäben noch recht ansehlich sind. Summers ist der niedliche, maskottchenhafte Winzling; Copeland der lange Schlaksige, den man sich ohne weiteres in einem Western vorstellen kann. Wenn das Aphrodiasiakum des Ruhms nicht für ihn arbeiten würde, könnte vielleicht auch Sting unbeachtet durch eine Menschenmenge gehen, Trotzdem stand von „Roxanne“ an fest, daß es Stings Gesicht sein würde, das Millionen Schlafzimmer-Wände ziert. In den ersten Jahren des großen Police-Erfolges legte er viel Wert darauf, sich in der Aufmerksamkeit zu sonnen und jedem Journalisten zu erzählen, wie toll es ist, ein Star zu sein.

Ein Reporter fragte ihn, wie er Polices musikalische Intelligenz und seinen Status als britisches Sex-Symbol Nummer eins unter einen Hut bringe. „Das Image wurde mir einfach aufgedrückt aber es ist mir durchaus nicht unangenehm. Jedesmal, wenn eine englische Tageszeitung ein Foto von mir bringt, heißt es: ,Sexy Sting‘. Wahrscheinlich bin ich attraktiv! Ich bemühe mich, so attraktiv wie möglich zu sein schließlich eine ganz natürliche menschliche Reaktion.

Man wirft uns immer wieder vor, daß wir Musik für 14jährige spielen. Als ob 14jährige Mädchen eine besondere Gattung Mensch seien! Aber warum eigentlich nicht? Sie haben es verdient, daß wir ihnen den Kitzel verschaffen. Ich schäme mich nicht dafür. Ich laß mich gern fotografieren. Ich mag den Image-Wirbel.“

Zwischen dem dritten und vierten Album entwickelte Sting offenbar andere Vorlieben. Seine Songs wurden weniger persönlich; in Nummern wie „Driven To Tears“ (über hungernde Kinder in Indien) und „Invisible Sun“ (mit dem Video von Kindern im zerbombten Belfast) schien ansatzweise soziales Engagement durch.

Beim Versuch, seine neue Position als verantwortungsbewußtes menschliches Wesen ms rechte Licht zu rücken, trat Sting in Interviews oft genug grandios ins Fettnäpfchen: „Es mag ja ganz nett sein, im Geld zu schwimmen, aber wenn die Bombe erst einmal fällt, ist das einen Dreck wert“

Oder: “ Was mir wirklich Sorge macht, ist die Frage, ob eine Welt übrigbleiben wird, m der wir Erfolg haben können.“

Mit anderen Worten: Wir fordern die sofortige nukleare Abrüstung, damit Police den einmal erreichten Lebensstil und Erfolg aufrechterhalten kann. Soviel Eigennutz ist schon ein bißchen obszön und unterminiert sämtliche nachfolgenden Versuche Stings, eine fast schon Ghandi-hafte, spirituell-philosophische Rolle einzunehmen.

Die hauptsächlichen Bestandteile der Sting’schen Philosophie hat er sich aus den Büchern populärer Soziologen und Wissenschaftler angeeignet. Der Titel „Ghost In The Machine“ stammt von Arthur Koestlers gleichnamigem Buch – Songs wie „Re-humanise Yourself‘ basieren haargenau auf Koestlers kaum noch revolutionärer These, daß uns Arbeits- und politische Systeme allmählich entmenschlichen.

Und ich wäre keinesfalls überrascht, wenn die Thematik von.SYNCHRONICITY unter anderem auf Dr. Rupert Sheldrake, den Autor von „A New Science Of Life“ zurückgehen würde, einen Mann, der in der Tat einiges über Synchronizität und Telepathie zu sagen hat.

Aber zurück zu Sting: „Die Wissenschaft räumt momentan mit der mechanistischen Weltsicht auf, mit der Newton’schen Physik, mit Darwin und mit der Kausalität. Je tiefer wir dringen, desto weniger materiell erscheint alles. Wir stellen fest, daß das, was wir für stabile atomare Teilchen hielten, Eigenschaften und Funktionen besitzt, die weder logisch noch meßbar sind.

Der entscheidende Punkt dieser Forschungen wird der sein, wenn wir unsere Spiritualität wiederentdecken. Wir werden entdecken, daß sich das Universum nicht aus harten kleinen Atomen zusammensetzt, weil die Atome und der Raum zwischen ihnen nicht mit stabilen Teilchen gefüllt sind – sondern mit Magie!“

Puh! Mehr kann man wohl nicht in einen Popsong hineinquetschen wollen. Doch zur Abwechslung mal wieder was Positives: die Musik. Schließlich ist Sting ein grandioser Musiker.

Oder etwa nicht?

Von den drei Polizisten dürfte er – jedenfalls technisch – wahrschemlich der schlechteste Musiker sein. Nachdem er 20 Jahre lang vom Bebop bis zur modernen Klassik so ziemlich alles spielte, hat Summers unüberhörbar die Nase vorn. Police-Platten neigen dazu, Stings tatsächliche Fähigkeiten aufzubauschen – er konstruiert gern komplizierte Figuren, indem er verschiedene Baß-Linien übereinanderlegt. In „Wrapped Around Your Finger“ auf dem neuen Album etwa hört man einen elektrischen Stand-Baß – und darüber eine Stemberger-Baßgitarre; in „King Of Pain“ wieder den Stand-Baß, diesmal mit ei nem bundlosen Fender dazu. Auf der Bühne füllt er die Löcher mit zwei Moog Taurus Baß-Pedalen.

Für GHOST IN THE MACHI-NE lernte er beispielsweise Saxophon und vermittelt – dank Overdubbmg – einen durchaus angemessenen Eindruck von James Browns Horn-Section. Für SYNCHRONICITY fügte er nun seinem Arsenal noch die Oboe hinzu.

„Ich habe einen natürlichen Draht zu Instrumenten, der wirklich beneidenswert ist“, erklärt er ohne falsche Bescheidenheit.

„Ich lerne unglaublich schnell Ich könnte dir auch in zehn Minuten einen Song schreiben sogar einen Song, den ich anschließend für durchaus bedeutsam hielte. „

Wie dem auch sei, das Grundkonzept geht auf: „Als ,Roxanne‘ veröffentlicht wurde, gab’s im Radio weit und breit nichts in der Art. Warum? Weil es so einfach ist, weil die Instrumentierung so unglaublich simpel ist und trotzdem einen melodischen und harmonischen Pfiff hat.

Das ist es, was Police ausmacht. Nicht daß wir fantastische Virtuosen, oder Sex-Symbole, oder brillante Sänger sind! Wir sind eine Gruppe, die etwas Kompliziertes ganz einfach ausdrücken kann.“

Ebenso recht hat er wohl auch, wenn er die Notwendigkeit anspricht, die anderen Band-Mitglieder zu disziplinieren: „Andy kann auf der Gitarre absolut alles spielen – wenn man ihm genug Raum geben würde. Ich mußte ziemlich hart mit ihm sein. In unserer Situation gibt es kein zwingendes Argument für Demokratie. Alles, was mich interessiert, ist, daß die Musik richtig klingt.

Manchmal gehe ich ein bißchen ruppig mit schwierigen, sensiblen Menschen um – und entschuldige mich dann später dafür. Wenn ich eine gute Idee habe, könnte ich dafür töten. Ich kann nur hoffen, daß die anderen das auch fühlen. An dem Punkt kommen dann Spannungen und Ärger ms Spiel was aber gar nicht mal so schlecht ist. Eine Gitarrensaite ohne Spannung würde nicht klingen. Also ziehe ich die Saiten in der Gruppe gern mal stramm, damit diese Situation eintritt. Manchmal gibt’s dann halt Opfer.“