Mit Max Giesinger, Mark Hollis, Dirk von Lowtzow und Gigolo Tears: Die Popwoche auf einen Blick

Linus Volkmann präsentiert in seiner Popkolumne die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Clips, welche Serien lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Hier Folge 9. Mit Mark Hollis, Dirk von Lowtzow, Gigolo Tears, Max Giesinger. Und „Der verhasste Klassiker"? Der gehört diesmal Hamburg, 5 Sterne Deluxe. HipHop wie ein Fischbrötchen, das drei Wochen im Rucksack vergessen wurde.

LOGBUCH: Kalenderwoche 09/2019

Wie es dem Printmarkt in diesen Zeiten ergeht, ist bekannt. Alles Mögliche endet, ganze Verlagshäuser kippen. Am Kiosk erstaunt mich aber immer wieder, dass es durchaus ja noch Zeitschriften-Neugründungen gibt. Personality-Magazine scheinen dabei gefragter denn journalistische Ansätze. Wer genug Fame hat, bekommt heute jedenfalls schnell einen Kiosk-Titel.

So ist Joko Winterscheidts „JWD“ das neue „neon“ und „Barbara“ die „Brigitte“ der Jetztzeit, nicht zu vergessen „Guido“ und der Mist von „Hirschhausen“ natürlich. Nun dreht das Prinzip allerdings völlig durch, diese Woche am Bahnhof entdeckt: „Max Giesinger – das Magazin“. Hierbei dürfte es sich wohl um eine zeitgemäße Version der Bäckerblume handeln. Kostet übrigens 10 Euro. 10 Euro? Please kill me!

_________________________________________

ABSCHIED DER WOCHE: Mark Hollis

Im Alter von 64 Jahren verstarb Mark Hollis, Solokünstler und touching Flüsterstimme von Talk Talk. Zurückgezogen aus dem Musikgeschäft hatte er sich schon lange zuvor, nichtsdestotrotz erzeugte sein Tod nicht nur Wellen bei ausgewiesenen Veteranen von arty Indiepop. Zur Abwechslung mal ein gefühlvoller Abschied auf (beziehungsweise trotz) Social Media.

EREIGNIS DER WOCHE / TREND DES JAHRES: Die Oscars befeuern Musikfilme

Ich möchte niemandem etwas vormachen: Für mich persönlich stellt die Auszeichnung „Oscar-prämiert“ keine besondere Filmempfehlung dar. Eher im Gegenteil, dieser Fetisch für melodramatische Stoffe mit halluzinierter Tiefe funktioniert bei manchen Filme ja eher als Warnung. Insofern ist mir die Verleihung mit diesem für Europäer ohnehin stets lächerlichen Termin (frühe Montagsstunden) ziemlich egal. Diesmal habe ich allerdings etwas mitgenommen. Und zwar die vier Oscars für „Bohemian Rhapsody“, das Biopic zur Band Queen, sowie den Oscar für Lady Gaga („A Star Is Born“). Denn hieraus lässt sich ableiten, was längst in der Luft liegt: Es wird in diesem und nächsten Jahr verstärkt Musikfilme mit großem Budget geben. Das ist mindestens ein Mikro-Hype – wenn nicht mehr.

Erste Auswüchse sind unter anderem Verfilmung der Mötley-Crüe-Biographie „The Dirt“ und die Gewissheit, dass auch Elton John, den „Bohemian Rhapsody“ bereits streifte, sein Biopic bekommt (Filmstart 31.05.). Why not! Weckt mich auf jeden Fall, wenn das Leben von Tocotronic in die Kinos kommt. Moritz Bleibtreu als Jan Müller ist hoffentlich gesetzt – und Til Schweiger als Arne Zank.

https://www.youtube.com/watch?v=DhUJDMyYMvY

SERIE DER WOCHE: „Pose“

Apropos Musikverfilmungen: Auch die Netflix-Serie „Pose“ lässt sich in den aktuellen Boom einsortieren. Sie basiert auf einem Dokumentarfilm über die Gay- und Transgender-Szene der 80er-Jahre, auf „Paris Is Burning“. Die schillernden Tanzszenen, die glamourösen Kostüme, die entflammten Charaktere – aber auch die Armut, die Ausgrenzung, die allgegenwärtige HIV-Angst… was war das für eine dramatische wie ausdrucksstarke Doku. Die betagte Nummer geriet so zum View-Magneten bei dem großen Streaming-Portal. So schickt man sie jetzt, Jahrzehnte später, in Serie. Wobei in „Pose“ natürlich alles fiktional ist.

Ein wenig skeptisch nähert man sich als Zuschauer daher zu Beginn. Von der schmerzhaften Wahrhaftigkeit zum opulenten Ausstattungs-Groschenroman? Absolut nicht. „Pose“ spinnt jenes queere New York der Zeit hochsensibel in einem neuen Format weiter. Es erzählt von einer Gesellschaft der Ausgestoßenen, die sich selbst organisieren. In verschiedenen Häusern leben, denen jeweils eine „Mutter“ vorsteht. Es geht um Solidarität, Konkurrenz, Sex, Identität, um Leben und Sterben. Klingt kitschig, wenn man es so schreibt? Mag sein. Allein die Serie ist aber nie.

_________________________________________

BUCH DER WOCHE: Dirk von Lowtzow – „Aus dem Dachsbau“

BUCH DER WOCHE: Dirk von Lowtzow – „Aus dem Dachsbau“

Die Begeisterung hinsichtlich eines Buchs, das verfasst ist von einem Protagonisten der einstigen Hamburger Schule … Hand hoch, bei wem sich jene Vorfreude auch in ihr Gegenteil verkehrt hat. Habe ich mir gedacht. Muss man sich auch nicht für schämen, das liegt einzig allein an diesen reihenweise nicht besonders guten Büchern jener Façon. Allen voran natürlich „Otis“ von Jochen Distelmeyer (Blumfeld), aber persönlich habe ich auch sehr gelitten unter „Die Jugend ist die beste Zeit des Lebens“ von Schorsch Kamerun (Die Goldenen Zitronen). Nun erscheint im Frühjahr im Ventil Verlag das Buch von Knarf Rellöm (Huah!), immerhin trägt es den verheißungsvollen Titel: „Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen“. We’ll see.

Vor zwei Wochen ist dagegen bereits „Aus dem Dachsbau“ erschienen, das Debütwerk von Dirk von Lowtzow (Tocotronic). Die Neugier, was da wohl drinnen steht, überwand bei mir zumindest die Angst, dass sich ein weiterer großer Jugendheld als arger Trottel herausstellt. Und ich kann erleichtert sagen: Alles okay, Ihr könnt rauskommen.

Diese nicht chronologische sondern alphabetisierte Anekdoten-Biographie scheitert nicht, sondern bringt einem die abstrakte Figur des „Grafen“ nahe. Tocotronic in der Sternwarte, Tocotronic mit diesem Kunstanspruch der letzten zwei Jahrzehnte – ich konnte mich gar nicht so sehr auf diesen überall postulierten persönlichen Ansatz der Texte auf „Die Unendlichkeit“ einlassen, zu ikonisch war ein Typ wie Dirk von Lowtzow längst. „Aus dem Dachsbau“ jetzt ist die Fähre, die an jenes aus den Augen verlorene Ufer führt. Der Autor erzählt von sehr intimen Dingen, Verletzungen, Verlusten, Lustigem, hat eine gute Sprache.

Dieser unscheinbare Band ist wie das Lösungsbuch zu einem alten Lieblingsspiel, „Zelda“ oder „Lara Croft“ meinetwegen – man liest es und will die Stücke von früher sofort wieder einlegen. Denn man kapiert plötzlich so viel mehr. Richtiggehend beglückend.

Amazon

_______________________________________

MEME DER WOCHE

___________________

CLIP DER WOCHE: „Cry For Love“ von Gigolo Tears

Sie war Teil des legendären Hamburg Duos Zucker. Eine Band, deren nie erschienenes Debüt-Album vor Jahren an den endlosen Ufern des Schanzenviertels havarierte. Mittlerweile lebt Christin Schalko in Leipzig und unterhält ein Solo-Projekt namens Gigolo Tears. „Cry For Love“ ist der zweite Song, den es zu hören gibt. Bestürzend schöner Autotune-Emo. Wenn das hier nicht das nächste Ding wird, fresse ich deinen Hund.

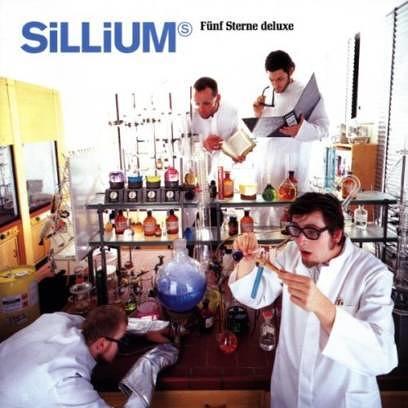

DER VERHASSTE KLASSIKER: Fünf Sterne Deluxe

DER VERHASSTE KLASSIKER: Fünf Sterne Deluxe

Fünf Sterne Deluxe

„Sillium“

(30.03.1998)

Wer findet, dass ein norddeutscher Akzent irgendwie ganz hübsch klingen kann, der hat sich einfach noch nicht genug von Fünf Sterne Deluxe anblöken lassen.

Es ist als, würde man in der Besucherritze bei Aal-Ingo oder Hotte Hering, oder wie diese Fischmarkt-Legenden halt heute so heißen, liegen. Ständig greift der dann über einen, um sich was vom Nachtschränkchen zu holen. Zum Beispiel Reval Ohne, Warzen-Elixier, einen Aal, einen Hering, ein Buch von Marcel Proust und so Zeug, dabei rülpst er einem unablässig Fischbrötchen-Atem ins Gesicht. Feucht fühlt sich diese Besucherritze zudem an, man will gar nicht wissen warum.

So ungefähr ist das Feeling, wenn man Fünf Sterne Deluxe hört. Denke, da widerspricht keiner. Zuletzt erlebt hat man das bei ihrem Comeback 2017. Like, wer sich noch erinnert (niemand). Es hieß jedenfalls „Flash“ und bewies, dass Mitleid durchaus ein Kriterium im HipHop sein kann. Zum Klassiker hat es dennoch nicht gereicht. Den hatten sie ja aber bereits 1998 eingetragen bekommen: „Sillium“.

Die schon damals völlig abgehängten Radiosender hielten für quälend lange Wochen „Willst du mit mir geh’n?“ dabei für ein neues „Die Da“ – und peitschten eine Nation, die doch bloß dem Ende der 100-jährigen Ära Helmut Kohl entgegenfiebern wollte. Endet die Folter denn wirklich nie?

Nein. Denn Fünf Sterne sind im Haus, Digga. Hamburch Ciddy, was gehdn, Alder? Phatte Beats oder watt! Ungelogen… so eine redundante Unfall-Prosa hielt man damals für krass und authentisch im HipHop – und nicht für einen hängengebliebenen Kiez-Langweiler nach dem dritten Schlaganfall.

Allerdings gab es auf diesem „Klassiker“ doch auch diesen einen Song, sag schnell… „Mein Herz schlägt schneller“, genau. Der war doch der Hammer?

Noch mal nein. Und ich lade jeden ein, sich hier eines Besseren belehren zu lassen. Triggerwarnung: Bei den folgenden Textzeilen sinkt der Glaube an die einstige Coolness von Hamburg-HipHop ins Bodenlose.

„HipHop braucht kein Mensch /

Aber Mensch braucht HipHop /

(ja, ja, yeah wir brauchen HipHop) /

Und wir ham bisschen was für Euch! /

Derber Beat, Alter! /

Hamburg, das ist richtig, wir ham die fetten Beats“

So weit unten steigt das alles ein, aber besser wird’s im Laufe des Songs trotzdem nicht:

„Cool wie Kühlung, Flows kommen frisch, nenn es Odol /

…

Relativ geschickt schickt Bo schicke Grüße an die Schickeria /

Mir ist klar, dass ihr auf uns abfahrt, ihr habt auch schicke Skier!“

Tja, wenn dann irgendwann die Polkappen geschmolzen und Hamburg den Fluten der Nordsee zurückgegeben wurde, wird man denken: „Klar, es ist jetzt schade wegen der ganzen Historie auf dem Meeresgrund und schade auch für all die armen Leute, die Olaf Scholz aus Kostengründen dann doch nicht evakuieren ließ. Wegen des SILLIUM-Hypes von 1998 muss man zugeben, der Untergang ist auch nicht gänzlich unverdient.“

– Linus Volkmann („Musikjournalist“)

Was bisher geschah? Hier alle Popkolumnentexte von Linus Volkmann im Überblick.