Radiohead live in Amsterdam: Natürlich ist das zum Heulen

Die (immer noch) so ziemlich beste lebendige Band der Welt feiert in Amsterdam ihr Live-Comeback. Für den Indierock ist das beinahe ein Papstwahl-Ereignis. Dabei nehmen sich Band und Publikum nur einfach mal wieder richtig in den Arm.

Egal, das Publikum – gerade nach so einem hippiesken Gitarren-Raga wie „Desert Island Disk“ – wünscht sich auf jeden Fall jetzt mal was Eindeutigeres. Das wie vom Geist von Klaus Dinger (Neu!) persönlich nach vorne getriebene „Ful Stop“ zählt da noch nicht, auch wenn es in seiner tosenden Livefassung wie Hitchcocks Vögel aus allen Richtungen über einen herfällt. Und das besessen um seinen eigenen Hexergroove kreisende „Morning Mr. Magpie“ leider auch nicht. Obwohl Yorke nun wieder mit seinem Kopf wackelt, als wäre sein Hals ganz ausgeleiert, und bald wieder tanzt, die Augen geschlossen, sich irgendeinem unsichtbaren Magneten überantwortend.

Und dann: „My Iron Lung“!

Aber dann, nun, endlich! – wieso endlich?, wer hätte denn damit gerechnet!: „My Iron Lung“. Mit schön langem Feedback-Intro. Ein großes Hallo zeigt: „Erkenne das Riff!“ ist eben nicht nur bei AC/DC-Gigs oder „Krach am Bach“ das Lieblingsspiel eines jeden Rockpublikums. Seit 2009 nicht mehr live aufgeführt, macht dieser THE-BENDS-Klassiker im Vergleich mit den neueren Songs wunderbar deutlich, dass sich die Band in der Wahl ihrer Mittel bis heute zwar oft gar nicht so groß unterscheidet von den damaligen, Grunge-begeisterten Radiohead. Doch zu welchen Schlüssen sie inzwischen kommt, wie sie ihre Stücke – und das eben in jahrelangen Prozessen – ausformuliert, das macht doch oft einen riesigen Unterschied. Dabei wagt sich diese Band eben so weit hinaus wie keine zweite derart populäre.

Und weil sie sich dort draußen wohl fühlt, verlässt sie sich an diesem Abend in Amsterdam in der Hauptsache auf Songs jüngeren Datums: vier von IN RAINBOWS, drei von THE KING OF LIMBS, zwei von HAIL TO THE THIEF. Nein, die ganz großen Hits sind da nicht dabei. Aber wie viele Hits hat diese Band denn überhaupt, lässt man „Creep“ einmal beiseite – und hat nicht jeder Fan wiederum seine ganz eigenen? Das bewährte KID-A-Paket „Everything In Its Right Place“/„Idioteque“ motiviert die Menschen immerhin für die ersten paar naiven Sekunden sogar zum Mitklatschen. Ja, man muss hier jeden geraden Beat mitnehmen. Aber auch das folgende Ungerade, wie Jonny Thoms Gesang live loopt, schneidet, verfremdet, wie die gesamte Improvisation sich in einem heilsamen Sound- und Blitzlichtgewitter auflöst, damit können die geübten Konzertgänger dieser Band schon länger umgehen.

Bewährt: Die Band musiziert als Multipic

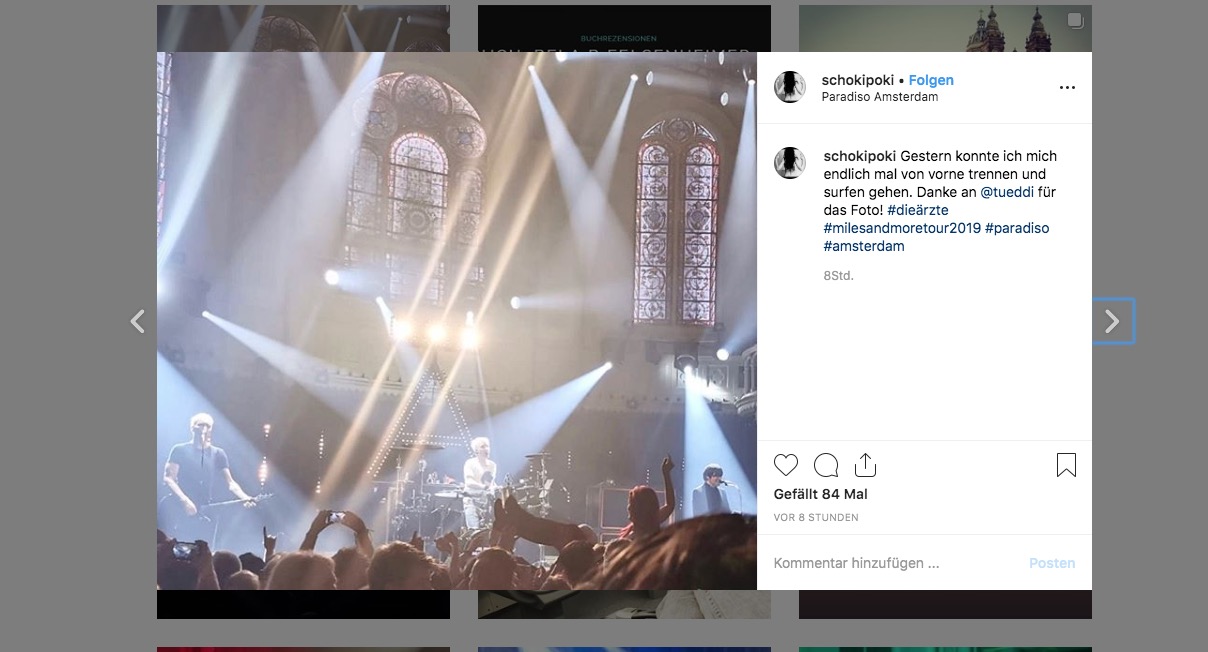

Auch die Video- und Lichtshow unterscheidet sich wenig von bereits Gesehenem. Die grundliegende Idee, mittels einer aufwendigen bühneneigenen Kameraüberwachungsanlage die meiste Zeit die gesamte Band als verfremdetes Multipic bei der Arbeit zu zeigen, ist ja auch nicht die schlechteste: Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht nunmal die Musik, und diese sechs Herren spielen sie. Mit fliegendem Pony, wackelndem Kopf, verknautschtem Singgesicht, zwei Glatzen, die diese seltsamen Takte fließen lassen können wie klares Wasser, dieser dermaßen prägnante Bass, der Wege geht, zu denen andere noch nicht mal die Abbiegung finden – ja, das macht dieser freundlich schaukelnde Herr, gerade der Zweite von oben links: Colin Greenwood. Und man kann sie sogar diesen barocken Chor von „Paranoid Android“ singen sehen. Ah, stimmt, das ist ja doch noch ein eindeutiger Hit (der am zweiten Tag gleich für „Karma Police“ Platz machen muss). Deshalb versuchen die Menschen vor der Bühne diese „Rain down“-Erlösung auch mitzusingen, ohne dass sie Thom Yorke wie vorhin bei „My Iron Lung“ durch gekonnte Auslassung irgendwie dazu eingeladen hätte. Klingt natürlich furchtbar. Worüber man doch auch noch meckern könnte, wäre man nur selbst so richtig frei von Schuld.

Die letzten drei Songs – auch eher so Insider: „Weird Fishes/Arpeggi“, das deshalb an dieser Stelle gut gesetzt ist, weil es einem noch ein Stück Endlosigkeit vorgaukelt, wo der Abend nach rund zwei Stunden doch bald ein Ende hat – „You And Whose Army?“, das vielleicht noch am ehesten „Pyramid Song“ ersetzen kann – und als Finale „Reckoner“ mit seinem zum Heulen schönen Riff. So ist das mit dieser Band im 31. Jahr ihres Bestehens: Man kann sich schon denken, dass es wieder zum Heulen schön wird, und dann geht man hin, und es ist zum Heulen schön.